アレルギー外来

花粉症、舌下免疫療法のおくすりの処方が可能です。

通院時間があまり確保できないけど、しっかりとお医者さんに見てもらいたい。

そんな忙しいあなたにぴったりのクリニックです。

当院が選ばれる理由

-

理由1

延々と続く対処療法ではなく、

根治を目指す「免疫療法」 -

理由2

あなたの症状や希望にあった

治療法をご提案します -

理由3

アレルギー確定検査[1度の採血]で

アレルギーの原因を特定できる -

理由4

主要駅から直通・徒歩数分で

来院できるアクセスの良さ -

理由5

外来で待ちたくない!

WEB予約で待ち時間を最小に -

理由6

朝9:00〜夜20:00まで来院可能

土日対応可だから通院しやすい※各院の診療時間を確認の上、ご来院ください

アレルギーとは

アレルギーとは、身体の免疫機能に異常が発生して起こる症状のことです。通常、免疫システムは細菌やウイルスなどの有害な異物から体を守る役割を果たしますが、アレルギーの場合は無害な物質に対して過剰に反応してしまいます。アレルギーの主な症状には、涙目、目のかゆみ、鼻水、皮膚のかゆみ、発疹、くしゃみなどがあります。重度の場合、アナフィラキシーショックと呼ばれる生命を脅かす重篤な症状を引き起こす可能性もあります。

アレルギーの種類

アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)は多岐にわたり、花粉、ダニ、ハウスダスト、食物、薬物などが挙げられます。どのアレルゲンに反応するかは個人によって異なります。アレルギーは反応の種類によってI型からIV型まで4つに分類されますが、一般的に「アレルギー」と呼ばれるものの多くはI型(即時型)アレルギーに該当します。これには花粉症、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、食物アレルギーなどが含まれます。

アレルギー反応の仕組み

アレルギー反応の主な仕組みは以下の通りです。- 1.アレルゲン(アレルギーの原因物質)が体内に侵入する。

- 2.免疫系がIgE抗体を生成し、マスト細胞の表面に付着する。

- 3.再びアレルゲンが侵入すると、IgE抗体と結合する。

- 4.マスト細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出される。

- 5.これらの化学物質によってアレルギー症状が引き起こされる。

即時型アレルギーと遅延型アレルギー

即時型アレルギーと遅延型アレルギーは、発症時間やメカニズムが大きく異なる2つのアレルギー反応タイプです。即時型アレルギー

即時型アレルギーは、通常15分から2時間以内に症状が現れます。この反応は主にIgE抗体が関与し、マスト細胞からヒスタミンが放出されることで起こります。主な症状には、皮膚の蕁麻疹やかゆみ、呼吸器の喘息発作や鼻閉、全身的なアナフィラキシーショック(血圧低下や意識障害)などがあります。代表的な疾患には、花粉症、食物アレルギー(鶏卵や牛乳など)、蜂毒アレルギー、気管支喘息があります。診断には、血液検査で特異的IgE抗体を測定する方法や、プリックテスト(皮膚反応検査)が用いられます。

治療法としては、抗ヒスタミン薬やアドレナリン自己注射(エピペン®)が使用され、また免疫療法(舌下免疫療法)も行われることがあります。

遅延型アレルギー

一方、遅延型アレルギーは数時間から数日後に症状が現れます。この反応は主にIgG抗体やTリンパ球が関与し、消化器の下痢や膨満感、皮膚の慢性湿疹、全身的な疲労感や頭痛などが見られます。代表的な疾患には、食物過敏性腸炎症候群、接触性皮膚炎(金属アレルギー)、セリアック病があります。診断には、IgG抗体検査が行われることがありますが、注意点としてはこの検査結果が必ずしも症状と相関しない場合があるため、専門医の指導が必要です。また、リンパ球幼若化試験や腸粘膜生検も行われることがあります。

治療法としては、食事除去療法が一般的です。

注意点

・即時型アレルギーの場合、アナフィラキシーショックが起こる可能性があるため、緊急対応が重要です。・遅延型アレルギーでは、症状と食事の関連性が分かりにくいため、専門医の診断が必要です。また、IgG抗体検査の結果をもとに過度な食事制限を行うと栄養障害のリスクがあるため、注意が必要です。

・子どもの食物アレルギーは即時型が多く、乳幼期に鶏卵や牛乳アレルギーがよく見られます。

・両タイプを併発することもあり、例えば小麦アレルギーで即時型の蕁麻疹と遅延型の下痢が同時に起こることがあります。

アレルギー外来とは

アレルギー外来とは、アレルギー反応による様々な症状に対して専門的に診療を行う外来です。アレルギー外来で行う主な内容

アレルギー外来では、以下のような診療が行われます- ●アレルゲンの特定:問診や検査を通じて、症状の原因となる物質(アレルゲン)を絞り込みます。

- ●生活指導:特定されたアレルゲンを避けて生活する方法についてアドバイスを提供します。

- ●治療:症状緩和のための免疫療法や薬物療法を実施します。

アレルギー外来では、血液検査やプリックテストなどの専門的な検査を行い、患者の症状や状態に応じた適切な診断と治療を提供します。また、16歳以上のアレルギー疾患患者に対しては、呼吸機能検査や気道抵抗検査、呼気中一酸化窒素の測定などの専門的な検査も実施されます。

アレルギー症状は多岐にわたり、時に他の疾患と混同されることもあるため、専門的な知識と経験を持つアレルギー外来での診療が重要となります。

アレルギー外来を受診する際のポイント

アレルギー外来を受診する際には、症状や原因を正確に把握し、適切な診療を受けるためにいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。症状の記録と整理

アレルギー外来では、症状の詳細な情報が診断の鍵となります。以下の点を整理しておくとスムーズに診療が進みます。- ●症状が現れた日時や頻度

- ●症状の種類(鼻水、咳、蕁麻疹、呼吸困難など)

- ●症状が悪化するタイミングや環境(特定の食べ物、季節、場所など)

- ●過去に同様の症状があったかどうか

原因となり得る物質の特定

アレルギーの原因物質(アレルゲン)を特定するために、次のような情報を医師に伝えられるよう準備します。- ●食物アレルギーの場合:食べたもの、量、時間、および症状発現までの経過

- ●薬剤アレルギーの場合:服用した薬剤名や使用開始日

- ●環境要因の場合:花粉、ダニ、ペットなどへの接触歴

食品や薬剤についてはパッケージや写真を持参するとさらに有効です。また、症状が出た際の写真やメモを残しておくことも役立ちます。

既往歴と家族歴の確認

過去に診断されたアレルギー疾患や治療歴、家族に同様のアレルギー体質があるかどうかも重要な情報です。これらは遺伝的要因を考慮した診断に役立ちます。検査について理解しておく

アレルギー外来では以下のような検査が行われることがあります。- ●血液検査:IgE抗体値や特異的IgE抗体を測定

- ●皮膚テスト:プリックテストやパッチテストでアレルゲン反応を確認

- ●呼吸機能検査:喘息や咳喘息の場合に実施

検査結果は診断だけでなく治療方針にも影響するため、検査内容について事前に理解しておくと安心です。

受診科選び

症状によって適切な診療科が異なる場合があります。- 鼻水やくしゃみなど鼻の症状:耳鼻咽喉科

- 咳や呼吸困難:呼吸器内科またはアレルギー科

- 皮膚のかゆみや発疹:皮膚科

- 食物アレルギー:内科または小児科(子どもの場合)

まずは総合的な判断が可能な内科やアレルギー専門外来を受診し、必要に応じて他科と連携してもらうと良いでしょう。

治療後の日常生活への配慮

治療後も再発防止や生活管理が重要です。医師から指導される以下の点を守りましょう。- ●アレルゲン回避策(食事制限、環境整備など)

- ●処方された薬剤の正しい使用方法

- ●症状悪化時の対応法(特にアナフィラキシーの場合)

これらを意識しながら受診すれば、より効果的な診断・治療が期待できます。また、不明点や不安な点は遠慮せず医師に相談することも大切です。

主な診療内容

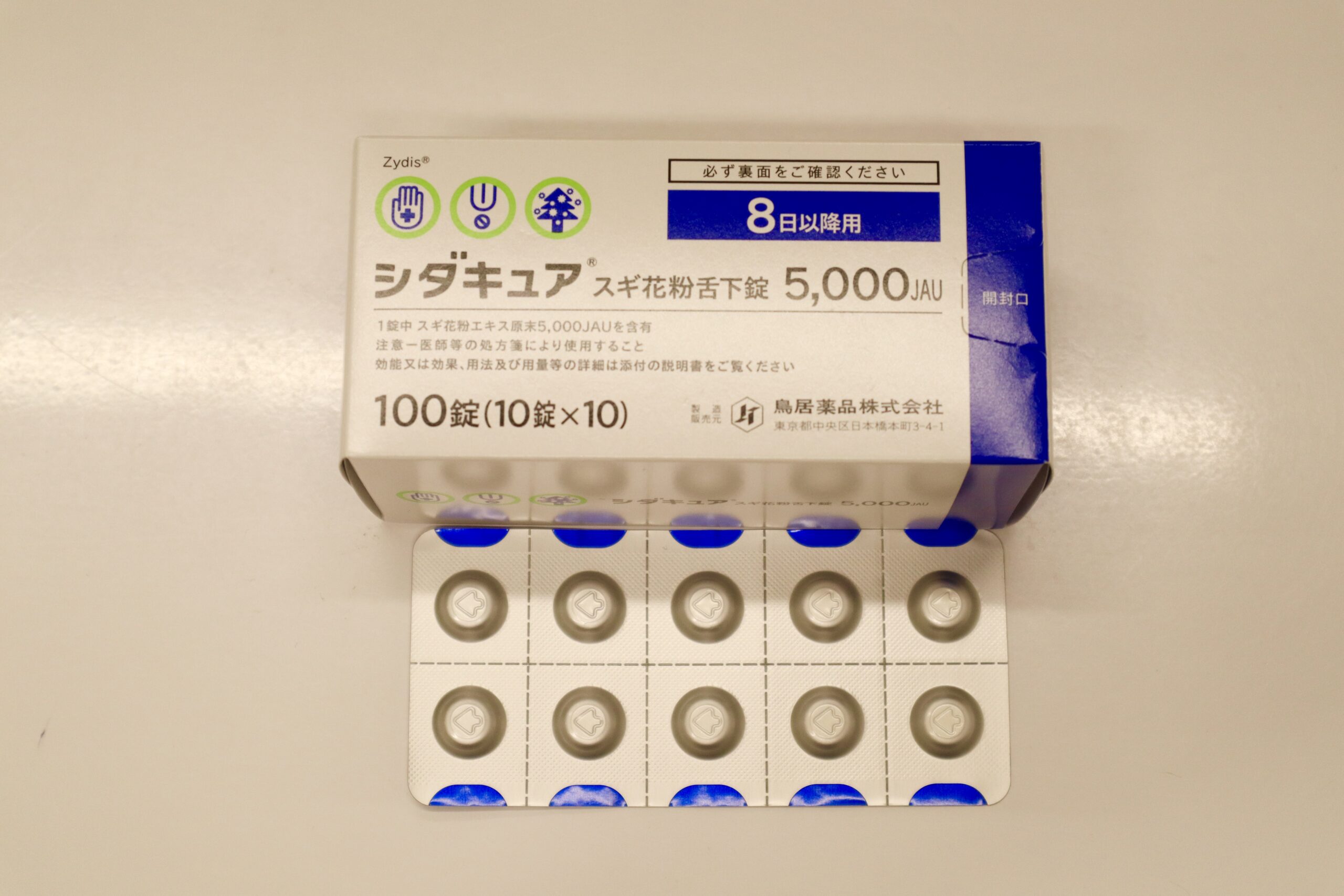

アレルゲン舌下免疫療法

それぞれスギ、もしくはダニを原料としたエキスから作られた治療薬となり、少量から服用継続することにより長期にわたり症状をおさえる可能性のある治療法です。

注射による痛みもなく治療ができ、アレルギーの原因物質を少しずつ摂って体を慣らしていくことによりアレルギー症状を起こりにくくさせる働きがあります。

※ 治療には、採血にてスギアレルギー、もしくはダニアレルギーの確定診断が必要です。

※薬剤出荷調整のため、新規の受診者様へのご提供を一時停止しています。 シダキュアを既に治療導入されている方の処方箋発行は可能です。 再開する際には、HPにて改めてご連絡させて頂きます。

- 効果

-

くしゃみ・鼻水・鼻づまりの改善、涙目・目のかゆみの改善、アレルギー治療薬の減量

- 対象者

-

高校生以上~65歳未満のスギアレルギー確定診断がついている方

ダニアレルギー確定診断がついている方

- 禁忌

-

妊娠中の方、授乳中の方、重度の気管支ぜんそくの方

- 治療前に注意が

必要な方 -

悪性腫瘍・免疫系の疾患治療中の方、口腔内の炎症が熱方、β-遮断薬使用中の方

- 治療前の確認事項

-

- 長期間の治療を受けることができる

- 毎日継続服用して、舌の下に保持することができる

- 少なくとも1ヶ月に1度は受診することができる

- 全ての方に効果を示すわけではないことを理解できる

- アナフィラキシーなどの副作用が起こる可能性があることを理解でき、副作用が起きたときの対応ができる

治療薬と服用について

- 治療薬(保険診療)

-

スギアレルギー

- 初回 | 約1,200円(税込)初診料 + 薬7日分

- 2回目以降 | 約1,200円(税込)再診料 + 薬14日分

- 服用スケジュール

-

初回は院内で服用していただきます。服用後は少なくとも30分間、院内で待機していただき、副作用症状の出現有無を確認します。

2回目以降は自宅で内服していただきます。1日1回少量から服用をはじめ、最初の2週間は徐々に増量し、その後決まった量を数年にわたり継続していきます。

- 服用後の注意点

-

服用後30分間、服用開始初期(1ヶ月)は特に注意してください。

- 主な副作用

-

口腔内副作用

口内炎、舌の下の腫れ、喉のかゆみ、耳のかゆみ、頭痛

アナフィラキシー症状(服用後30分間)

- 皮膚の症状:蕁麻疹、掻痒感、発赤などが全身に出現する

- 消化器の症状:胃痛、吐き気、下痢、持続する嘔吐

- 眼の症状:視野狭窄、視野異常

- 呼吸器の症状:呼吸困難、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、胸のしめつけ

- 循環器の症状:頻脈、ふらつき、めまい

- 神経の症状:意識混濁、顔面蒼白

ゾレア皮下注

ゾレア皮下注は、オマリズマブという成分を含む生物学的製剤で、重症のアレルギー疾患の治療に使用される注射薬です。

ゾレアは高価な薬剤ですが、従来の治療で効果が不十分な患者にとって有効な選択肢となる可能性があります。

使用にあたっては医師の指示に従い、適切に管理することが重要です。

主な出典・引用元

- 適応症

-

主に重症喘息、季節性アレルギー性鼻炎(スギ花粉症)、慢性蕁麻疹の治療に適応されています。

- 作用機序

-

ゾレアの作用機序は、IgEという物質に結合し、アレルギー反応を抑制することにあります。IgEはアレルギー反応を引き起こす重要な役割を果たしており、オマリズマブがこれを阻害することで、アレルギー症状を軽減します。

- 投与方法

-

皮下注射で2週間または4週間ごとに投与されます。投与量と間隔は、血中IgE濃度と体重に基づいて決定されます。

注射部位は上腕部外側、腹部、太ももなどが一般的です。

- 効果

-

●くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状を軽減

●従来の治療で効果が不十分な重症患者に特に有効

- 注意点

-

●6歳以上(花粉症は12歳以上)、体重20kg以上の患者に使用可能

●副作用としてショック・アナフィラキシーの可能性があり、注意が必要

●妊娠中・授乳中の使用は医師と相談が必要

- 薬価

-

-

2024年8月時点での薬価は以下の通りです。

- 75mgシリンジ:11,883円/筒

- 150mgシリンジ:21,786円/筒

- 300mgペン:40,091円/キット

ゾレアについてはこちら

詳しくはこちら内服薬の処方

主に使用される薬剤には、抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、その他の抗アレルギー薬があります。それぞれの特徴や適応について詳しく説明します。

抗ヒスタミン薬

抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応の主役であるヒスタミンを抑えることで、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を緩和します。これらは第1世代と第2世代に分けられます。

第1世代抗ヒスタミン薬は効果が強いものの、眠気や集中力低下など中枢神経への影響が大きいです。

代表的なものにはポララミン(d-クロルフェニラミン)やレスタミン(ジフェンヒドラミン)があり、妊娠中にも使用されることがありますが、副作用が強いため慎重に使用されます。

第2世代抗ヒスタミン薬は副作用が少なく、安全性が高い点が特徴です。

例えばアレグラ(フェキソフェナジン)は眠気が少なく車の運転も可能であり、小児から使用できます。また、クラリチン(ロラタジン)やデザレックス(デスロラタジン)は妊娠・授乳中でも使用されることがあります。ビラノア(ビラスチン)は特に眠気が少ない薬剤として知られています。

抗ロイコトリエン薬

抗ロイコトリエン薬は、即時型アレルギーだけでなく遅発性の反応にも効果を発揮します。鼻づまりや喘息の症状改善に有効であり、オノン(プランルカスト)やキプレス・シングレア(モンテルカスト)が代表的な薬剤です。このタイプの薬は眠気などの副作用がほとんどないため、小児や成人問わず幅広く使用されています。

その他の抗アレルギー薬

ケミカルメディエーター遊離抑制薬やTh2サイトカイン阻害薬などもありますが、効果発現まで時間がかかるため、即効性を求める場面ではあまり使われません。

副作用と注意点

抗ヒスタミン薬には眠気や集中力低下、口の渇きなどの副作用があります。特に第1世代ではこれらの副作用が顕著であり、高齢者や緑内障患者では慎重な使用が求められます。一方、第2世代ではこうした副作用が軽減されています。

また、副作用として肝機能障害や薬疹が発生する可能性もあるため、医師による定期的な観察が必要です。患者自身で服用を中止せず、症状改善後も医師と相談しながら治療を続けることが推奨されます。

服用期間と管理

アレルギー内服薬は症状改善後に中止することも可能ですが、一部の患者では予防的に服用を続けることでアレルギー反応を抑える効果があります。服用期間については主治医と相談しながら決定することが重要です。

アレルギー内服薬は患者個々の症状や生活環境に応じて選択され、副作用への配慮と適切な管理が必要です。

アレルギー検査の種類と特徴

アレルギー検査には主に以下の種類があります。血液検査(IgE抗体検査)

非特異的IgE抗体検査

血液中のIgE抗体の総量を測定します。アトピー性アレルギー患者で高値を示すため、気管支喘息、皮膚炎、鼻炎などのアトピー要素の有無を調べるのに有用です。特異的IgE抗体検査

特定のアレルゲンに対するIgE抗体量を測定します。主な検査方法には以下があります。【MAST36アレルゲン】

陽性頻度の高い36種類のアレルゲンを測定します。

【View39検査】

スギ、ヒノキ、ブタクサ、ヨモギなどを含む39種項目のアレルゲンを1度の採血で検査することができます。

MYメディカルクリニックでは、初診料+アレルギー採血 約15,000~17,000円(税込)で、お調べすることができます。

【ミックスアレルゲン検査】

複数のアレルゲンを種類別にまとめて検査します。イネ科植物、雑草、食物などのパネルがあります。

【シングルアレルゲン検査】

個別のアレルゲンに対するIgE抗体を測定します。

ハルガヤ、スギ、ネコ上皮、小麦など多様なアレルゲンに対応しています。

ただし、特異的IgE抗体検査の結果は必ずしも症状と一致しないことがあるため、検査結果だけでアレルギーと診断することはできません。医師による総合的な判断が必要です。

皮膚テスト

【プリックテスト】皮膚に軽く傷をつけてアレルゲンを滴下し、反応を見ます。

【スクラッチテスト】

皮膚に軽く傷をつけてアレルゲンを塗布し、反応を見ます。

【皮内テスト】

アレルゲン液を皮内に注射して反応を見ます。

これらの検査は、即時型アレルギー(I型)の診断に有用です。適応疾患には花粉症、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、ラテックスアレルギーなどがあります。

花粉症・アレルギーの根本治療なら MYメディカルクリニック

外来WEB予約施術の流れ

- WEB予約

-

「外来WEB予約フォーム」より、来院のご予約をお取りください。

当院は予約優先制のため、ご予約いただいた方を優先的にご案内しております。

当日来院でも診察をお受けいただけますが、混雑時にはお待ち時間が長くなる可能性がございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

- 受付

-

保険証提示・問診票記入

※紹介状などお持ちの方は、提示お願いいたします。

- 診察・検査

-

診察の中で、患者さまの症状や状態、また治療の希望をお聞きし、最適な治療方針をお伝えいたします。

また、診察で必要と判断した場合は検査を実施いたします。

当日検査の結果が出るものについては、結果をお伝えします。

- 治療と処方

-

診察や検査の結果を元に、治療を行なっていきます。

注射や点滴などの投薬や初回の治療薬服用など、患者さまの状態を見ながら行いますので、気になる症状などが現れた場合にもその場で処置いたします。

- お会計

-

お会計の際に、次回のご予約もお取りすることが可能です。

- ご帰宅

- 会計を済ませ次第、ご帰宅ください。

アレルギー性鼻炎とは

アレルギー性鼻炎は、アレルゲンが鼻粘膜から侵入し免疫反応が起こることによって引き起こされる疾患です。主な症状は、透明でサラサラとした鼻水、鼻づまり、くしゃみの3つです。アレルギー性鼻炎には2つの主なタイプがあります。

- 通年性アレルギー性鼻炎:一年を通して症状が出るタイプで、主にダニやハウスダストが原因

- 季節性アレルギー性鼻炎(花粉症):特定の季節に症状が出るタイプで、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカバなどの花粉が原因

近年、アレルギー性鼻炎を持つ子どもの増加と発症の低年齢化が報告されています。子どもの場合、症状をうまく表現できず、鼻をこする、口呼吸などの症状で気付かれることもあります。

アレルギー性鼻炎のメカニズム

アレルギー性鼻炎のメカニズムは以下の通りです。- 1.アレルゲンが鼻粘膜に付着

- 2.体内で抗体が作られ、マスト細胞とくっつく

- 3.再びアレルゲンが侵入すると、マスト細胞からヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が放出される

- 4.これらの物質がヒスタミン受容体と結合し、アレルギー症状を引き起こす

代表的なアレルゲンとその特徴

アレルギー性鼻炎の代表的なアレルゲンとその特徴は以下の通りです。花粉

花粉は最も一般的なアレルゲンの一つです。特にスギ花粉が最も多く見られます。その他にも、ヒノキ、シラカンバ、ブタクサ、カモガヤ、オオアワガエリなどのイネ科植物の花粉も原因となります。花粉症は季節性アレルギー性鼻炎の代表例で、特定の季節に症状が現れます。ハウスダスト(室内塵)

ハウスダストは通年性アレルギー性鼻炎の主な原因です。これには以下のものが含まれます。- ●ヒトやペットの皮屑(フケ)

- ●カビ

- ●ダニ

- ●細菌

- ●繊維のクズ

ハウスダストによるアレルギーは、冷暖房の普及や住宅の密閉化により増加傾向にあります。

ダニ

ハウスダストの主要な構成要素の一つで、特に寝具やカーペットに多く存在します。ペットの毛

犬や猫の毛も通年性アレルギー性鼻炎の原因となります。これらのアレルゲンは、鼻粘膜に付着すると体内で抗体が作られ、マスト細胞と結合します。再びアレルゲンが侵入すると、マスト細胞からヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が放出され、アレルギー反応を引き起こします。

アレルゲンへの感受性は個人差があり、複数のアレルゲンに反応する人もいます。また、花粉症患者の約半数以上がハウスダストにも敏感であるという調査結果もあります。

アレルギー性鼻炎の症状

鼻の症状

- ・鼻づまり:炎症により鼻の粘膜が腫れ上がり、呼吸が困難になることがあります。

- ・鼻水:水状の透明な分泌物が鼻から出ます。これは炎症によって粘膜が過剰に分泌されるためです。

- ・くしゃみ:鼻の粘膜が刺激されることで、頻繁にくしゃみが起こります。

- ・鼻のかゆみ:鼻の粘膜が炎症を起こすことで、かゆみを感じます。

目の症状

- ・目のかゆみ:アレルギー反応により、目の粘膜も刺激されてかゆみが生じます。

- ・充血:目の周りの血管が膨張して赤くなります。

- ・涙目:過剰な涙の分泌が起こります。

その他の症状

- ・のどのかゆみ:鼻から喉に流れる分泌物により、のどにもかゆみが生じることがあります。

- ・聴力の低下:特に小児では、耳管の腫れにより聴力が低下したり、慢性中耳炎が生じることがあります。

- ・頭痛:鼻づまりや炎症の影響で頭痛を感じることがあります。

- ・皮膚のかゆみ:アレルギー反応が全身に及ぶことで、皮膚にもかゆみが生じる場合があります。

- ・せき喘息や喘息の悪化:アレルギー性鼻炎と喘息は関連が深く、喘息症状が悪化することがあります。

通年性アレルギー性鼻炎の場合、これらの症状が1年中続く可能性があります。特に朝起きたときや気温の変化時に症状が強くなる傾向があります。また、症状の程度は個人差が大きく、生活に支障をきたす場合もあるため、適切な診断と治療が重要です。

アレルギー性鼻炎の治療

薬物療法

- ・抗ヒスタミン薬:くしゃみや鼻水を抑える効果があります。経口薬や点鼻薬があります。

- ・鼻閉改善薬:鼻づまりを改善します。プソイドエフェドリンなどの交感神経刺激薬が使用されます。

- ・経鼻コルチコステロイド:鼻の炎症を抑える効果があります。最も効果的な治療法の一つとされています。

- ・ロイコトリエン受容体拮抗薬:鼻づまりの改善に効果があります。

アレルゲン免疫療法(減感作療法)

アレルゲンのエキスを少しずつ増量しながら摂取し、体をアレルゲンに慣らしていく治療法です。3〜5年の時間をかけて行います。現在、アレルギー性鼻炎を完治させる可能性がある唯一の治療法とされています。- ・舌下免疫療法:自宅で1日1回、舌の下に治療薬を入れて行います。副作用が少なく、手軽に治療を行えます。

- ・皮下免疫療法:注射による方法です。

生活療法

- ・アレルゲン回避:室内・寝具の掃除、ペットの室内飼育の回避、花粉対策などを行います。

- ・鼻うがい:鼻の粘膜についたアレルゲンを取り除くことで、症状の軽減に効果があります。

- ・加湿:部屋の湿度を上げることで、鼻づまりの改善に効果があります。

- ・ワセリンの使用:鼻の周りにワセリンを塗ることで、花粉の吸入を防ぐことができます。

その他の治療法

- ・手術:重症例や薬物療法で効果が得られない場合に検討されます。

- ・栄養療法:緑黄色野菜に含まれるβ-カロテンが通年性アレルギー性鼻炎の症状改善に効果がある可能性が示唆されています。

これらの治療法は、症状の程度や個人の状況に応じて、医師と相談しながら最適な方法を選択することが重要です。

花粉症のお薬

スギ花粉症などの季節性アレルギー性鼻炎やじんましん、ダニやハウスダストにより引き起こされる通年性アレルギー性鼻炎によるくしゃみ・鼻水・鼻詰まりなどの鼻症状、湿疹・皮膚炎などのかゆみに有効です。

処方される薬については医師の判断の元、処方いたします。

主な出典・引用元

- 金額

-

<クリニックへの支払い>

診察料等:1,100円前後 ※採血検査を行わない場合

<薬局での支払い>

1,000円前後

<合計>

2,000円前後

- オンライン診療での

注意事項 -

- オンライン診療の場合、初診は最大7日分の処方となり、継続処方の場合には最大30日分の処方となります。

- 診療内容、処方されるお薬や薬局によって異なりますが、おおよそ上記の費用となります。

各種花粉症のお薬についての詳細

フェキソフェナジン(アレグラジェネリック)

- 効果

-

- アレルギー性鼻炎

- 蕁麻疹

- 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒の症状改善

- 対象者

-

- 成人、12歳以上の小児:60mgを1日2回

- 7歳以上~12歳未満の小児:30mgを1日2回

- 副作用

- ショック、アナフィラキシー、肝機能障害、黄疸無顆粒球症、白血球減少、好中球減少

- 治療前に注意が

必要な方 -

**服用NG**

過敏症の既往歴のある患者

**注意する方**

妊婦、授乳婦、小児等、高齢者

ロラタジン(クラリチンジェネリック)

- 効果

-

- アレルギー性鼻炎

- 蕁麻疹

- 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒の症状改善

- 対象者

-

- 1日1回食後

- 副作用

- ショック、アナフィラキシー、てんかん、痙攣、肝機能障害、黄疸

- 治療前に注意が

必要な方 -

**服用NG**

過敏症の既往歴のある患者

**注意する方**

てんかんの既往のある患者、腎機能障害患者、肝機能障害患者、妊婦、授乳婦、小児等、高齢者

ビラノアOD錠

- 効果

-

- アレルギー性鼻炎

- 蕁麻疹

- 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒の症状改善

- 対象者

-

- 1日1回空腹時

- 副作用

- ショック、アナフィラキシー

- 治療前に注意が

必要な方 -

**服用NG**

過敏症の既往歴のある患者

**注意する方**

腎機能障害患者、妊婦、 授乳婦、小児等、高齢者

モンテルカスト(キプレスジェネリック)

- 効果

-

- 気管支喘息

- アレルギー性鼻炎の症状改善

- 対象者

-

- 1日1回就寝前

- 副作用

- アナフィラキシー、血管浮腫、劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸、中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、血小板減少

- 治療前に注意が

必要な方 -

**服用NG**

過敏症の既往歴のある患者

**注意する方**

妊婦、産婦、授乳婦等、小児等

モメタゾン点鼻液(ナゾネックスジェネリック)

- 効果

-

- アレルギー性鼻炎の症状改善

- 対象者

-

- 成人、12歳以上の小児:各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回

- 12歳未満の小児:各鼻腔に1噴霧ずつ1日1回

- 副作用

- アナフィラキシー

- 治療前に注意が

必要な方 -

**服用NG**

・有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身性の真菌症の患者

・過敏症の既往歴のある患者

**注意する方**

・結核性疾患、未治療の感染症(有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身性の真菌症を除く)及び眼の単純ヘルペス患者

・反復性鼻出血の患者

・鼻中隔潰瘍のある患者

・鼻の手術を受けた患者、あるいは鼻外傷のある患者

・ステロイド剤の全身投与から局所投与に切り替えた患者

・妊婦、授乳婦、小児等、高齢者

エピナスチン塩酸塩点眼液(アレジオンジェネリック)

- 効果

-

- アレルギー性結膜炎の症状改善

- 対象者

-

- 1回1滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼

- 副作用

- 眼瞼炎、眼痛、流涙、点状角膜炎、そう痒感、結膜充血、眼脂、刺激感、異物感、羞明

- 治療前に注意が

必要な方 -

**服用NG**

過敏症の既往歴のある患者

**注意する方**

妊婦、産婦、授乳婦等、小児等

花粉症について医師が監修 花粉症について

詳細はこちら気管支喘息とは

気管支喘息(ぜんそく)は、気道(空気の通り道)が慢性的に炎症を起こし、咳や息苦しさ、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)などの症状を引き起こす疾患です。この炎症により気道が過敏になり、さまざまな刺激によって気道が狭くなることで症状が現れます。気管支喘息は、以下のような特徴的な症状や状態を伴います。

- ●慢性的な炎症:気道の粘膜が常に炎症を起こしており、健康な人に比べて気道が狭くなっています。

- ●可逆的な気道狭窄:発作時には気道が狭くなりますが、治療や時間の経過で元に戻ることがあります。

- ●変動する症状:症状は日によって異なり、特に夜間や明け方に悪化しやすい傾向があります。

原因

喘息の原因は大きく2つに分けられます。- ・アレルギー性喘息:ダニ、ハウスダスト、花粉などのアレルゲンが引き金となります。

- ・非アレルギー性喘息:風邪などの感染症、タバコの煙、ストレス、運動などが原因となります。

症状

- ●咳:特に夜間や運動後に出やすい乾いた咳。

- ●喘鳴:ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音。

- ●息苦しさ:特に発作時には呼吸が困難になることがあります。

- ●胸の圧迫感:胸が締め付けられるような感覚。

治療

治療は主に以下の方法で行われます。- ●吸入ステロイド薬:炎症を抑えるための基本的な治療法であり、長期管理に使用されます。

- ●気管支拡張薬:発作時に使用される薬で、一時的に気道を広げて呼吸を楽にします。

- ●アレルゲン回避:アレルギー性喘息の場合には、原因となるアレルゲン(ダニや花粉など)を避けることも重要です。

- ●免疫療法:アレルギー性喘息の場合にはアレルゲン免疫療法(減感作療法)も選択肢となります

注意点

発作時には重篤な呼吸困難を引き起こす場合があり、適切な治療を行わないと命に関わることもあります。特に「静かな呼吸音」(異常なほど音が聞こえない状態)は危険信号です。この場合は速やかに医療機関を受診する必要があります。十分な治療と管理を行うことで、多くの患者は日常生活を問題なく送ることが可能です。定期的な診察と適切な治療計画のもとで症状をコントロールすることが重要です。

日常生活でのアレルギー対策

日常生活でのアレルギー対策は、アレルゲンの種類や個人の症状によって異なりますが、一般的に以下のような対策が重要です。室内環境の整備

まず、室内環境の整備が大切です。こまめな掃除と換気を行い、ダニやカビの繁殖を防ぐことが必要です。寝具類は定期的に洗濯し、日光に当てることでダニを減らすことができます。また、加湿器や除湿器を使用して適切な湿度を保つことも重要です。

食事関連の対策

食事に関しては、食物アレルギーがある場合、原因食物の表示を必ず確認することが大切です。外食時には店員にアレルギーについて伝え、原材料を確認することが推奨されます。調理器具や食器は丁寧に洗浄し、アレルゲンの混入を防ぐことも重要です。外出時の対策

外出時には、花粉症の場合、マスクやメガネを着用することで花粉の吸入を防ぎます。帰宅時には衣服や髪についた花粉を払い落とし、手洗い・うがいを行うことが推奨されます。また、天気予報や花粉情報をチェックし、外出を控える日を把握することも有効です。薬の管理

薬の管理も重要です。医師の指示に従い、予防薬や発作時の薬を適切に管理・使用することが求められます。重症のアレルギーがある場合、アドレナリン自己注射薬(エピペン®)を携帯することも推奨されます。周囲への協力依頼

周囲への協力依頼も忘れないでください。家族や周囲の人にアレルギーについて理解を求め、協力を依頼することが大切です。学校や職場では、アレルギーの状況を関係者に伝え、適切な環境整備を要請することも重要です。定期的な健康管理

最後に、定期的な健康管理が必要です。定期的に医師の診察を受け、症状の変化や新たなアレルギーの発症がないか確認することが推奨されます。また、アレルギー症状の記録をつけ、医師との相談に活用することも有効です。これらの対策を日常的に実践することで、アレルギー症状の軽減や予防につながります。

これらの対策を日常的に実践することで、アレルギー症状の軽減や予防につながります。個人の症状や生活環境に合わせて、最適な対策を選択することが重要です。

各院の診療時間

渋谷

外来受付時間

表は横にスクロールします

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:30~16:30 (診療開始08:45~) |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

| 16:30~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

※休診日:土曜夜間/日曜夜間/祝祭日

大手町

外来受付時間

表は横にスクロールします

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前の部 8:30~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 午後の部 13:30~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 夜間の部 18:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

※休診日:土曜夜間/日曜/祝祭日

横浜みなとみらい

外来受付時間

表は横にスクロールします

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前の部 8:30~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 午後の部 13:30~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 夜間の部 18:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

※休診日:土曜夜間/日曜日/祝祭日

田町三田

外来受付時間

表は横にスクロールします

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:30~12:30 (診療開始08:45~) |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 午後の部 13:30~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |

| 夜間の部 18:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

※休診日:土曜夜間/日曜日/祝祭日

新宿

外来受付時間

表は横にスクロールします

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前の部 8:30~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

| 午後の部 13:30~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

※休診日:土曜/日曜/祝祭日

せんげん台

外来受付時間

表は横にスクロールします

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前の部9:00~12:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 午後の部14:00~16:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 夜間の部17:30~19:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

※休診日:年中無休(正月を除く)

診療項目

- 一般外来

- アフターフォロー外来

- 渡航前ワクチン

- 自費診療

- 消化器外来

- 生活習慣病外来

- レディース外来

- アレルギー外来

- コロナ関連検査

- オンライン診療

- 保健指導

- コロナ後遺症外来

- 発熱外来

- 海外渡航時陰性証明書

- 性感染症検査

- 呼吸器内科外来

- 血液内科外来

- 新型コロナワクチン

- 睡眠時無呼吸症候群外来

- インフルエンザワクチン

各院の診療時間・アクセスは

下記よりご確認ください。