肝機能障害とは?AST、ALT、γ-GTPが高い原因と改善方法を解説

- クリニックブログ

肝機能障害とは?AST、ALT、γ-GTPが高い原因と改善方法を解説

健康診断で肝機能の数値が高いと指摘されても、自覚症状がないため放置してしまう方は少なくありません。しかし、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れた時には病気が進行している可能性があります。早期発見・早期治療が重要な肝機能障害について、その原因や改善方法を詳しく解説します。健康診断で要精査と言われた方や、普段の生活習慣が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

肝臓の構造と働き

肝臓は体内で最大の臓器であり、生命維持に欠かせない様々な働きを担っています。お腹の右上、横隔膜の下に位置し、体重の約50分の1、およそ1.2~1.5kgの重量があります。肝臓の構造と機能を理解することは、健康管理の第一歩となります。

肝臓の基本的な役割

肝臓には3つの重要な機能があります。1つ目は、栄養素の代謝と貯蔵を行い、エネルギーを作り出すことです。2つ目は、体内に入った有害物質を解毒し、排出することです。そして、3つ目は、消化を助ける胆汁を生成し、分泌することです。

肝臓の解剖学的特徴

肝臓は再生能力が高く、その3分の2が失われても回復できる特徴を持っています。また、豊富な血管網を持ち、全身から集められた血液を処理しています。さらに、肝臓の細胞はこれらの血管を通じて様々な物質を取り込み、処理しています。

主な代謝機能

肝臓では、タンパク質やアミノ酸の代謝、糖質の貯蔵と放出、脂質の合成と分解が行われています。また、ビタミンやミネラルの貯蔵、ホルモンの代謝調節など、全身の栄養バランスを整える重要な働きも担っています。

肝機能障害の基礎知識

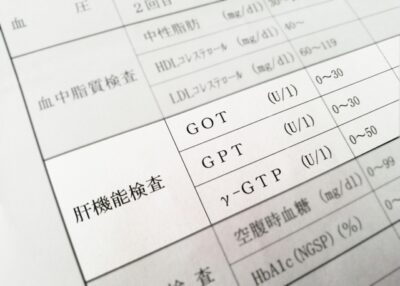

肝機能障害は血液検査で見つかることが多く、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの数値が基準値を超えた状態を指します。早期発見と適切な対応が重要なため、健康診断での定期的なチェックが欠かせません。

肝機能障害の定義

血液検査で肝機能を示す酵素の数値が基準値を超えている状態を肝機能障害と呼びます。AST(8~38 IU/L)、ALT(4~44 IU/L)、γ-GTP(男性86 U/L以下、女性48 U/L以下)などの値が上昇すると、肝臓に何らかの異常が生じている可能性を示唆します。

肝臓の働きと重要性

肝臓は体内の代謝センターとして、栄養素の処理から有害物質の解毒まで、様々な重要な役割を果たしています。肝機能が低下すると、疲労感やむくみなどの症状が現れ、進行すると重篤な状態に陥る可能性があります。

主な肝機能検査項目

血液検査では肝細胞の状態を反映するASTとALT、アルコールや薬物の影響を受けやすいγ-GTP、胆汁うっ滞を示すALPなどを測定します。各数値の組み合わせから、肝機能障害の原因や程度を推測することが可能です。

γ-GTPについてはこちら

肝機能障害の原因と分類

肝機能障害の原因は多岐にわたり、生活習慣に関連するものから、ウイルス感染や自己免疫疾患まで様々です。原因によって治療方針が異なるため、正確な診断が重要となります。適切な治療を受けるためにも、まずは専門医による詳しい検査と診断を受けることが推奨されます。

アルコール性肝障害

過度の飲酒により引き起こされる肝機能障害です。男性で1日30g以上(ビール750ml相当)、女性で20g以上のアルコール摂取を続けることで発症リスクが高まります。初期は脂肪肝の状態ですが、飲酒を続けると肝炎や肝硬変へと進行する可能性があります。女性は男性よりも少ない飲酒量で肝障害を起こしやすいため、特に注意が必要です。

肝硬変についてはこちら

脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)

飲酒歴がなくても、肥満や糖尿病などの生活習慣病により肝臓に脂肪が蓄積する状態です。NAFLDの10~20%は炎症を伴うNASHへ進行し、さらに肝硬変や肝がんのリスクが高まります。食事や運動習慣の改善が治療の基本となります。特に内臓脂肪型肥満の方は要注意で、腹囲の減少が改善への重要な鍵となります。

ウイルス性肝炎(B型・C型)

B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの感染により発症します。B型は性行為や母子感染、C型は血液を介して感染することが多く、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクが高まります。早期発見と適切な治療が重要で、近年では効果的な治療薬が開発されています。特にC型肝炎では95%以上の確率でウイルスを排除できるようになっています。

薬物性肝障害

医薬品やサプリメントによって引き起こされる肝機能障害です。抗生物質や解熱鎮痛剤、精神神経系薬剤などで発症することがあります。原因となる薬剤の中止が基本的な治療となりますが、重症化を防ぐため、早期発見が重要です。最近では健康食品やサプリメントによる肝障害も増加傾向にあり、新しい製品を使用する際は注意が必要です。

自己免疫性肝疾患

自己の免疫システムが肝臓を攻撃することで起こる肝機能障害です。中年以降の女性に多く見られ、他の自己免疫疾患を合併することもあります。ステロイド剤などの免疫抑制療法が主な治療法となります。治療により症状は改善しますが、治療を中断すると再燃する可能性が高いため、継続的な治療管理が欠かせません。

症状と診断

肝機能障害は初期段階では自覚症状がほとんどないのが特徴です。健康診断での血液検査や画像診断が早期発見の重要な手がかりとなるため、定期的な検査が推奨されます。

初期症状の特徴

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、機能の80%が失われるまでほとんど症状が現れません。進行すると全身の倦怠感や食欲不振、腹部の違和感などが現れ始めます。黄疸やむくみは肝機能がかなり低下した際に見られる症状です。

血液検査値の見方

肝機能検査の主要な項目として、ASTとALTは肝細胞の障害を、γ-GTPはアルコールや薬物の影響を反映します。総ビリルビンの上昇は黄疸の指標となり、アルブミンの低下は肝臓の合成能の低下を示します。各数値の組み合わせにより、肝機能障害の原因や重症度を判断します。

画像診断について

腹部超音波検査は肝臓の形状や内部の状態を確認する基本的な検査です。脂肪肝では肝臓が白く映り、肝硬変では表面の凹凸が観察されます。必要に応じてCT検査やMRI検査を行い、より詳細な状態を確認します。

治療と改善方法

肝機能障害の治療は原因に応じて異なりますが、多くの場合、生活習慣の改善が基本となります。医師の指導のもと、適切な治療法を選択することが重要です。

生活習慣の改善

過度の飲酒を控え、週に2日程度の休肝日を設けることが重要です。また、バランスの良い食事を心がけ、緑黄色野菜や良質なタンパク質を積極的に摂取します。1日30分以上の有酸素運動は、脂肪肝の改善に効果的です。

薬物療法

ウイルス性肝炎では抗ウイルス薬による治療が行われ、自己免疫性肝炎ではステロイド剤が使用されます。薬物性肝障害の場合は、原因となる薬剤の中止が基本となります。治療効果は定期的な血液検査でモニタリングします。

経過観察のポイント

肝機能障害の改善には時間がかかるため、定期的な検査による経過観察が重要です。血液検査値の推移や症状の変化を注意深く観察し、必要に応じて治療内容を見直します。生活習慣の改善を継続することも、再発予防には欠かせません。

まとめ

肝機能障害は早期発見と適切な対応が重要な疾患です。健康診断で異常を指摘された場合は、放置せずに医療機関を受診することをお勧めします。生活習慣の改善を基本に、原因に応じた適切な治療を行うことで、多くの場合は改善が期待できます。

定期的な検査と継続的な生活習慣の改善により、健康な肝臓を維持することが可能です。健康診断は肝機能障害の早期発見の重要な機会となるため、毎年必ず受診するようにしましょう。

肝機能障害に関する別の記事はこちら

略歴

- 藤田保健衛生大学医学部 卒業

- 公立昭和病院

- 東京慈恵会医科大学附属病院麻酔科 助教

- 北部地区医師会病院麻酔科 科長

- 2016年 MYメディカルクリニック 医師