狂犬病ワクチン(Rabies)

狂犬病ワクチンとは

狂犬病ワクチンとは、発症後の致死率が非常に高い狂犬病を予防するためのワクチンです。狂犬病は、狂犬病ウイルスによって発症する人獣共通感染症であり、1度発症するとほぼ100%死亡すると言われ、全世界では年間5万人が亡くなっていると言われています。 狂犬病は、保菌しているイヌやネコ、コウモリなどの野生動物の唾液に存在し、咬まれたり、引っ搔かれたりしてできた傷口から感染します。感染症法では四類感染症に分類されており、罹患数を必ず把握しなければならず、狂犬病と診断した医師はただちに届け出る必要があります。

狂犬病は、保菌しているイヌやネコ、コウモリなどの野生動物の唾液に存在し、咬まれたり、引っ搔かれたりしてできた傷口から感染します。感染症法では四類感染症に分類されており、罹患数を必ず把握しなければならず、狂犬病と診断した医師はただちに届け出る必要があります。

狂犬病の症状や特徴

狂犬病の潜伏期間は、一般的には1か月~3か月とされていますが、1週間未満の場合や稀に発症までに数年かかることもあります。感染後の潜伏期間に感染を特定する検査法はなく、症状が発現したときの確立された治療法もありません。そのため、狂犬病ワクチン接種による予防対策を講じておくことが、とても大切です。 狂犬病の主な症状は、次のとおりです。感染初期

発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、創傷部位の痛み、灼熱感(錯覚感)感染後期(狂騒型)

活動性の亢進(ハイテンション)、易興奮性(刺激に対する過敏な反応)、恐水症状、恐風症状感染後期(麻痺型)

咬傷または擦過傷部位から、徐々に麻痺 傷口から侵入したウイルスは、末梢神経系から中枢神経系に広がり、ゆっくりと脳神経組織へ向かって進んでいきます。脳神経組織に拡大していくことで、感染後期に見られる特異な症状を発症するようになり、これらの症状を発症すると数日のうちに死に至ります。流行している地域、流行するシーズン

狂犬病は、日本・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・台湾・北欧の一部など、ごく限られた国や地域を除き、世界のほとんどで発生しています。特にアジア(インド、中国、東南アジア)、アフリカ、中南米では流行が著しく、WHOの推計ではアジアで年間約3〜3.5万人、アフリカで2万人以上が狂犬病によって亡くなっているとされています。地域別にみると、アジア・アフリカ・中南米では主に犬が感染源となり、ネコやコウモリからの感染例も報告されています。一方、北米やヨーロッパでは、コウモリ、スカンク、アライグマ、キツネなどの野生動物が主な感染源です。

日本をはじめ、オーストラリア、台湾、ハワイなどの島国・地域では狂犬病は根絶されています。日本では1956年以降、国内での発生はなく、現在も「狂犬病清浄国」とされています。ただし、海外で咬まれて帰国後に発症する輸入症例は報告されており、油断は禁物です。渡航時に狂犬病の危険性を十分認識せず、野生のイヌやネコに近づいて咬まれる例が後を絶ちません。

狂犬病は特定の季節に流行するわけではなく、流行地域では一年を通じて感染リスクが存在します。一部では「犬の活動が活発になる春〜夏は注意」といった啓発もありますが、実際には季節に依存せず常に危険があるとされます。厚生労働省や検疫所(FORTH)でも「流行国では年間を通じて曝露リスクがある」と明記されています。

そのため、狂犬病が流行している地域に渡航・滞在する際には、季節を問わず常に注意が必要であり、事前に狂犬病ワクチンを接種しておくことが強く推奨されています。

出典:厚生労働省 「狂犬病」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/kyokenbyou.html

国立感染症研究所 「狂犬病」

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ka/rabies/

狂犬病ワクチンの説明

狂犬病ワクチンは製法により種類がいくつかありますが、日本で医薬品として流通している国産ワクチンはラビピュールと呼ばれているワクチンです。 このワクチンは、ニワトリ胚初代培養細胞を用いて弱毒化した狂犬病ウイルス(Flury LEP株)を培養し、不活化・精製・凍結乾燥などを施して作られます。製剤は白色又は微黄白色をしていて、添付の溶解剤(日本薬局方注射用水)を加えるとき、無色又は淡黄赤色の澄明又はわずかに白濁した液剤となります。有効性と有効期間

曝露(咬傷)前接種と曝露後接種があり、曝露(咬傷)前接種を行うことで免疫の獲得が期待できます。曝露(咬傷)後は、可能な限り速やかに接種しなければなりません。発症までの間に接種することで、狂犬病またはその疑いのある動物に咬まれた後の発病を阻止できる可能性が高まります。他にも、曝露前接種があるかないかで、曝露後接種の回数や処置が異なります。 また、狂犬病ワクチンによって得られた免疫の有効期間はおよそ2〜3年とされており、長期間の渡航や再度の渡航を予定している場合には「いつまで効果が持続するのか」を確認し、必要に応じて追加接種(ブースター接種)を検討することが大切です。 仮に渡航先で野生動物に咬まれてしまった場合は、直ちに流水で傷口を十分に洗浄してください。石鹸が使用できる状況であれば使用し、ウイルスを洗い流して消毒します。速やかに現地医療機関を受診し、帰国時には検疫所(相談室)にて相談するように注意してください。 海外で推奨されている曝露前接種の際に使用するワクチンは抗狂犬病免疫グロブリンと呼ばれるものですが、国内では流通していないワクチンとなるため、日本に帰国してから入手するのは困難です。現地医療機関を受診した際は、接種したワクチンの種類も把握しておくことが大切です。

副反応

接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの副反応を生じる場合があります。これまでに報告されている副反応は、以下の通りです。ショック

冷汗が出る、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識の消失アナフィラキシー

全身のかゆみ、蕁麻疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい脳炎

発熱、まひ、意識の低下、頭痛ギラン・バレー症候群

両手足に力が入らない、歩行時につまずきやすい、階段を登れない、物がつかみづらい、物が二重に見える、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉がまひする、食べ物が飲み込みにくくなる、呼吸が苦しくなるまた、このワクチンはゼラチン由来物質を含んでいます。ゼラチンアレルギーによるアナフィラキシーの報告もあります。体に異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

狂犬病ワクチンの費用

・接種料金:19,800円/回・接種方法:原則、事前のワクチン確保が必要なため、完全予約制です。

狂犬病ワクチンの最新動向

国内外の接種状況

日本は「狂犬病が発生しない国」として知られ、1957年以降国内での感染例はありません。しかし、国内で狂犬病を防ぐため、犬には年に1回の予防接種が法律で義務付けられています。全国の接種率は平均で約7割ですが、都市部では70%以上、地方では50〜60%台の地域もあり、自治体ごとに差があります。接種は主に4〜6月に行われ、獣医師やペットの飼い主が参加しています。人の場合は、狂犬病が流行している国や地域に行く人や、獣医師などリスクの高い仕事をしている人に対して、咬まれる前に接種する「曝露前予防」や、咬まれた後に接種する「曝露後予防」が推奨されています。

海外では、アジア、アフリカ、中南米の一部でまだ狂犬病が広く見られます。国によってワクチンの普及状況に差があり、十分に接種されていない地域もあります。アメリカやヨーロッパなど先進国では、野生動物が主な感染源で、犬へのワクチン接種は徹底されています。

国際的には、曝露前・曝露後ワクチン接種はWHOが推奨する重要な予防策です。

研究開発や改良の動き

現在、国内外で使われている狂犬病ワクチンは、不活化ワクチンという安全なタイプです。近年は、より長く免疫を保てるようにしたり、副作用を減らしたり、接種回数を減らせるようにする技術開発が進んでいます。また、国内の供給や流通も効率化され、より使いやすく、安全に接種できる体制が整っています。

将来的には、皮膚や鼻から接種する新しい方法のワクチンも研究されています。

最新の知見・ニュース

日本では、狂犬病が発生しない状態を維持するため、犬のワクチン接種や啓発活動が続けられています。海外では、流行地域での新しい感染リスクや、日本から渡航した人が咬まれてワクチンを受ける事例も報告されています。2024〜2025年にかけては、ワクチンの供給体制強化や、高リスクの職業や渡航者への接種推奨などが実施されています。

世界的には、アジア・アフリカを中心に毎年5万人以上が亡くなっており、国際機関はワクチンの普及拡大を呼びかけています。

渡航者向けには、1か月の間に3回接種するのが標準です。もし咬まれた場合も、できるだけ早く医療機関でワクチンを受けることが大切です。

出典:国立感染症研究所 「予防接種のページ」

https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/index.html

厚生労働省検疫所 「海外渡航のためのワクチン」

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/useful_vaccination.html

狂犬病ワクチンに関するよくある質問

狂犬病ワクチンの接種回数とスケジュールは?

曝露前(予防)接種:通常3回(初回・1週間後・3~4週間後)、状況により2回で済む場合もあります。

曝露後接種:咬まれた当日、3日目、7日目、14日目、28日目に4~6回接種が標準で、免疫グロブリンも併用される場合があります。

接種後どのくらいで免疫がつきますか?

曝露前(予防)接種の場合、2回接種後に一定の免疫が得られ、3回目でさらに強化されます。

途中で接種間隔が空いた場合は?

状況に応じて追加接種や最初からの打ち直しが必要です。必ず医師の指示に従ってください。

ワクチンを受けても感染することはありますか?

ほとんど防げますが、まれに効果が不十分な場合があります。そのため、曝露後は必ず医療機関の指示に従ってください。

ご予約から接種後の流れ

- ご予約

-

- ・ワクチン仮申込フォームを入力し送信してください。 24時間以内(土日・祝日を除く)に、当院からお電話もしくはメールでご連絡を差し上げ、ご予約確定となります。 ※英文証明書をご希望の場合、来院希望日時は申込日から5日後以降の日程をご選択ください。

- ・事前に接種を希望されるワクチンの問診票を下記よりダウンロードしていただきご記入ください。

- ご来院・接種

-

●お持ち物 問診票・母子手帳・接種証明書・ワクチン手帳(ある方)

- ・37.5度以上の発熱があるなどの体調不良時には予防接種を受けることができません。

- ・当院以外でも予防接種をおこなう場合は、ワクチンの接種間隔にご注意ください。

- 接種後

-

- ・接種後15~30分間は体調変化の経過観察をしてください。

- ・次回のワクチン接種予定がある方は、接種計画(ワクチンの種類・スケジュール)を確認してからご帰宅ください。

- ・接種当日の激しい運動は避けてください。

- ・シャワーや入浴は可能ですが、長風呂は避けてください。

- ・1週間以内に接種部位が赤くなったり痛みが出たりなど、何らかの副反応が生じる場合がありますが、ほとんどの場合は数日以内に自然に軽快します。 日常生活に支障をきたすような症状がある場合、気になる症状がある場合は、当院までお問い合わせください。

注意事項 ※必ず事前にご確認ください。

- ●初回は必ずワクチン仮申込フォームでの事前お申し込みが必要です。 下記「ワクチン仮申込フォーム」をご入力ください。

- ●原則、事前のワクチン確保が必要なため、完全予約制です。 当日の接種をご希望の場合は事前に当院へご連絡ください。

- ●英文証明書をご希望の場合、事前に当院での対応可否を確認しております。 ワクチン仮申込フォームより英文接種証明書をご希望いただき、別途事前にFAXにて記載箇所を明示の上ご送付ください。

- ●証明書は発行までに数日程度お時間をいただく場合もございますのでスケジュールに余裕をもってお問い合わせください。

- ●無断キャンセルはキャンセル料を頂く場合がございますので、予約のご変更はお早めにお電話くださいませ。

- ●中学生以下の方の接種は、小児科医不在のためお断りしております。

- ●高校生~未成年(20歳未満)の方の接種には保護者同席をお願いしております。

問診票について

予防接種時には問診票の記入が必要です。事前に下記より問診票をダウンロードし、ご記入の上お持ちいただくと当日スムーズにご案内可能です。

(当日の状況次第では、お待ち時間が発生する可能性がございます。)

未成年の方の予防接種には、保護者の方の同意が必要です。

保護者の方が予防接種時に付き添えない場合には、事前に問診票をダウンロードしていただき、保護者の方のサインをご記入の上ご持参くださいませ。

医師問診の際に、保護者の方にオンラインでお繋ぎいただくことによって未成年の方は予防接種可能となります。

※医師の判断により、予防接種を中止することがございます。

あらかじめご了承ください。

各種証明書

証明書の種類と料金

| 証明書の種類 | 料金 |

|---|---|

| 当院書式【日本語】 | 3,300円(税込) |

| 予診票コピー【日本語】 | ― |

| 領収書【日本語】 | ― |

| 当院書式【英語】 | 5,500円(税込) |

| 当院以外の指定書式【英語※事前相談必須】 | 5,500円(税込) |

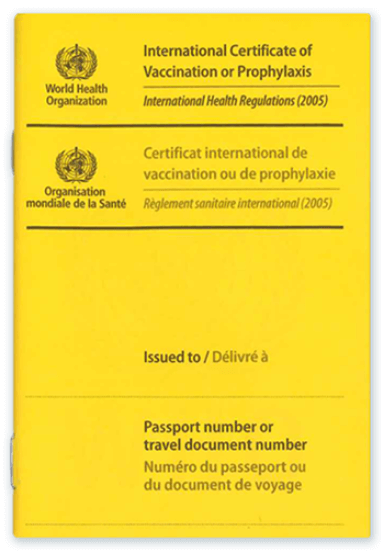

「国際基準」のワクチン接種記録手帳

3,300円(税込)

3,300円(税込)

当院で接種されたワクチンについては、WHO(国際保健機構)の手帳に記載いたします。 1冊あたり3,300円(税込)です。