血液検査・内分泌検査・循環器検査

血液検査の結果の見方

血液学検査(赤血球/Hb/ヘマトクリット/血清鉄/MCV/MCH/MCHC)

1. 検査の目的

血液中の成分(赤血球・ヘモグロビンなど)を測定し、体の健康状態を確認します。貧血や多血の傾向、他の血液学検査と併せて血液疾患の有無などを確認します。

2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| 赤血球数 | 男性400~539万/μl 女性360~489万/μl |

| 血色素量(ヘモグロビン) | 男性13.1~16.3g/dl 女性12.1~14.5g/dl |

| ヘマトクリット | 男性38.5~48.9% 女性35.5~43.9% |

| 血清鉄 | 男性60~210μg/dl 女性50~170μg/dl |

| MCV | 80~100.9fl |

| MCH | 男性27.9~34.5pg 女性26.5~34.4pg |

| MCHC | 男性31.4~35.5% 女性30.4~35.0% |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 血色素量:男性13.0以下 女性12.0以下 |

貧血傾向 | 年に1回の検査で経過観察してください。ご心配の場合は外来を受診してください。 |

| 血色素量:男性12.0以下 女性11.0以下 |

貧血 | 外来を受診し、精密検査を受けてください。 |

| 赤血球数:男性600~ 女性550~ かつ 血色素量:男性18.1~ 女性16.1~ |

多血傾向 | 外来を受診し再検査についてご相談ください。お煙草を吸われる方は禁煙をおすすめします。 |

| 血清鉄:男性211~ 女性171~ |

血清鉄高値 | 年に1回の検査で経過観察してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 放置すると悪化する可能性がありますので、1ヶ月以内を目安に外来を受診し精密検査を受けてください。✅ 詳細な血液検査、便潜血検査、内視鏡検査、婦人科検査などがあります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹内服等の開始があった場合は、医師の指示に従って治療を継続してください。🔹血球を作るもとになる栄養を取ることが大切です。炭水化物、食物繊維類、たんぱく質類をバランスよく組み合わせた食生活を心がけましょう。

🔹肥満や喫煙でも異常所見を認める可能性があります。禁煙、節酒を実施し、適度な運動を心がけるなど生活習慣の見直しをしましょう。

6. まとめ

貧血や血液疾患の有無について調べることができます。定期的な検査で早期発見に努め、必要時外来を受診しましょう。

7. 外来予約はこちら

血液学検査(血小板)

1. 検査の目的

血液中の成分の一つである血小板の数を調べます。出血を止める役割を担っているため、検査をすることで易出血性や凝固能、血液疾患について調べることができます。

2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| 血小板数 | 14.5~32.9万/μl |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 12.3~14.4、33.0~39.9 | 所見あり | |

| 10.0~12.2 | 経過観察 | 年に1回の検査で経過観察してください。 |

| ~9.9、40.0~ | 要受診 | 外来を受診してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 詳細な採血5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹出血しやすくなったり血が止まりにくい等の症状がありましたらお早めに外来を受診してください。🔹C判定で自覚症状がない場合は年に1回の検査で経過観察してください。

6. まとめ

易出血性や血栓症のリスクについて調べることができます。様々な血液疾患の早期発見になりますので、定期的な検査で早期発見に努め、必要時外来を受診しましょう。

7. 外来予約はこちら

白血球(白血球分画)

1. 検査の目的

白血球:血液中の成分の一つである白血球の数を調べます。白血球数を調べることで、感染症や炎症、血液の病気などの有無や重症度を判断することができます。血液像(白血球分画):血液中の白血球の種類と割合を調べる血液検査です。割合を調べることで、感染症、炎症、アレルギー、免疫疾患などの診断や経過観察に役立ちます。

2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| 白血球数 | 3,100~8,499 |

| 好中球 | 42.0~74.0 |

| 桿状核球 | ~19.0 |

| 分葉核球 | 27.0~72.0 |

| 好酸球 | ~7.0 |

| 好塩基球 | ~2.0 |

| 単球 | 1.0~8.0 |

| リンパ球 | 18.0~50.0 |

| EBL | 0.0 |

白血球

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~3099 | 血液中の白血球数が正常範囲より少ない状態です。一部の感染症や薬剤の影響(抗がん剤、抗生物質など)、骨髄の疾患、自己免疫疾患が原因の可能性があります。 | 白血球が減少していますので、外来を受診してください。 |

| 8500~8999 | 血液中の白血球数が正常範囲をやや超えている状態です。 | |

| 9000~9999 | 血液中の白血球数が正常範囲を超えている状態です。炎症で増加することが多く、感染症、悪性腫瘍、アレルギー反応が原因の可能性があります。また、肥満やストレス、喫煙の影響も受けます。 | 経過観察してください。感染症による感冒症状などがある場合は受診をお勧めします。生活習慣の改善、禁煙をお勧めします。 |

| 10000~ | 外来を受診して再検査や精密検査を受けてください。 |

好塩基球

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 2.1~20.0 | 白血球の一種でアレルギー反応や寄生虫感染に関与し、ヒスタミンなどの炎症メディエーターを放出したり、サイトカインを産生したりすることで、免疫応答を調節します。 アレルギー反応や、骨髄疾患、内分泌疾患などの可能性があります。 |

|

| 20.1~ | 好塩基球が上昇していますので外来を受診してください。 |

好中球

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~9.9 | 血液中の好中球が正常範囲より少ない状態です。感染症や薬剤の影響、骨髄の疾患、自己免疫疾患が原因の可能性があります。 | 好中球が減少していますので、外来を受診してください。 |

| 10.0~29.9 | 念のため受診をしてください。 | |

| 30.0~41.9 | 血液中の好中球が正常範囲よりやや少ない状態です。 | |

| 74.1~80.0 | 血液中の好中球が正常範囲よりやや多い状態です。 | |

| 80.1~ | 血液中の好中球の数が正常範囲を超えている状態です。感染症や、血液の病気、一部の薬剤の影響や 喫煙、肥満などが原因の可能性があります。 | 好中球が増加していますので、外来を受診してください。 |

単球

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~0.9 | 白血球の一種で感染に対する免疫応答に重要な役割を担う細胞です。感染や異物と戦う働きを担っています。 感染症、薬剤の影響、骨髄の疾患、血液疾患、自己免疫疾患の可能性があります。 |

経過観察してください。 |

| 8.1~15.0 | 経過観察してください。 | |

| 15.1~ | 単球が増加していますので、外来を受診してください。 |

リンパ球

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~10.0 | リンパ球は、白血球の一種で、免疫の役割を担う重要な細胞です。細菌、ウイルス、真菌、寄生虫

などの病原体や、がん細胞などの異物を攻撃し、体を守る働きをします。リンパ球には、T細胞、B細胞

NK細胞などが存在し、それぞれ異なる働きをします。 ウイルス感染症、低栄養、免疫抑制状態、高齢、強いストレスなどが原因で減少する可能性があります。 |

リンパ球が減少していますので、外来を受診してください。 |

| 10.1~17.9 | 経過観察してください。 | |

| 50.1~70.0 | ウイルス感染症、細菌感染症、薬剤による影響、血液疾患、腫瘍などで上昇する可能性があります。 | 経過観察してください。 |

| 70.1~ | リンパ球が増加していますので、外来を受診してください。 |

好酸球

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 7.1~30.0 | 白血球の一種で、寄生虫感染やアレルギー反応に関わる免疫細胞です。 寄生虫感染やアレルギー疾患、慢性炎症などで上昇する可能性があります。 |

|

| 30.1~ | 好酸球が増加していますので、外来を受診してください。 |

EBL

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0.1~ | EBLの増加は、骨髄の機能異常や貧血、白血病などを疑わせる可能性があります。 | EBLが上昇していますので外来を受診してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 放置すると悪化する可能性がありますので、1ヶ月以内を目安に外来を受診し再検査や精密検査を受けてください。✅️ 精密検査ではまず詳細な血液検査をします。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹内服等の開始があった場合は、医師の指示に従って治療を継続してください。🔹肥満や喫煙でも異常所見を認める可能性があります。禁煙、節酒を実施し、適度な運動を心がけるなど生活習慣の見直しをしましょう。

6. まとめ

感染症、血液疾患、炎症の有無などを調べることができます。がんや血液疾患、膠原病などが見つかることもありますので、異常を認める場合は早めに受診しましょう。

肥満や喫煙などが原因になることもあります。生活習慣を振り返り、改善に努めましょう。

7. 外来予約はこちら

脂質(総コレステロール)

1. 検査の目的

脂質検査(脂質異常)は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の量を測定し、動脈硬化や心血管疾患リスクを確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 総コレステロール | 140~199mg/dl | 140~199 | コレステロールは細胞やホルモンをつくる大事な役目を果たしている脂肪の一種ですが、多くなりすぎると動脈硬化を引き起こします。総コレステロールは血液中のコレステロールの総量を表します。 |

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~139 | 低コレステロール | バランスの良い食事の摂取を心がけましょう。 |

| 140~199 | 異常なし | |

| 200~219 | 境界域 | |

| 220~259 | 要注意 | 生活習慣の改善に取り組ましょう。 |

| 260~ | 異常値 | LDL-C、HDLーC、TGの数値を参照していただいて、LDL-CやTGの数字がD判定なら、外来を受診してください |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ LDL-CやTGが高い場合には動脈硬化を引き起こし、脳梗塞や心疾患の原因となります。✅ 外来を受診し、再度採血を受けてください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹 適正体重を目指しましょう。🔹 食べすぎに気を付けましょう。

🔹 適度な運動に取り組みましょう。

🔹 異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

メタボリックシンドローム、心筋梗塞・脳梗塞・動脈硬化のリスク評価を行うことができます。定期的な血液検査と生活習慣の改善(食事・運動)で、心血管疾患を予防しましょう!

7. 外来予約はこちら

脂質(HDL)

1. 検査の目的

脂質検査(脂質異常)は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の量を測定し、動脈硬化や心血管疾患リスクを確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| HDLコレステロール | 40mg/dl以上 | 40~119 | 善玉コレステロールと呼ばれ、余分なコレステロールを運び出す働きがあり、動脈硬化を防ぎます。適度のアルコール摂取と有酸素運動により増加し、逆に喫煙、肥満により減少します。 |

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~29 | 異常値 | 生活習慣の改善に取り組みましょう。 |

| 30~39 | 要注意 | |

| 40~ | 異常なし |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 適度なアルコール摂取と有酸素運動により増加することがあります。✅ 肥満や喫煙により低下(悪化)します。

✅ 外来を受診し、再検査(採血)を受けてください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹適正体重を目指しましょう。🔹食べすぎに気を付けましょう。

🔹適度な運動に取り組ましょう。

🔹禁煙に取り組みましょう。

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

メタボリックシンドローム、心筋梗塞・脳梗塞・動脈硬化のリスク評価を行うことができます。定期的な血液検査と生活習慣の改善(食事・運動)で、心血管疾患を予防しましょう!

7. 外来予約はこちら

脂質(LDL)

1. 検査の目的

脂質検査(脂質異常)は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の量を測定し、動脈硬化や心血管疾患リスクを確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| LDLコレステロール | 60~119mg/dl | 60~119 | 悪玉コレステロールと呼ばれ、多くなり過ぎると、動脈硬化を促進させます。 |

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~59 | 低栄養・甲状腺機能亢進症 | バランスの良い食事を心がけましょう。 |

| 60~119 | 異常なし | |

| 120~139 | 境界域 | |

| 140~179 | 要注意 | 生活習慣の改善に取り組みましょう。 |

| 180~ | 異常値 | 外来を受診して精密検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ LDLコレステロールが増えると血管の内側が傷つけられ、LDLコレステロールが血管の壁に入り込み動脈硬化の原因となります。✅ 更年期以降の女性は女性ホルモンが作られなくなるためLDLコレステロールが上昇しやすくなります。

✅ 背景にある疾患の影響で低くなることはあります

✅ 外来を受診し、再検査(採血)を受けてください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹適正体重を目指しましょう。🔹食べすぎに気を付けましょう。

🔹適度な運動に取り組ましょう。

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

メタボリックシンドローム、心筋梗塞・脳梗塞・動脈硬化のリスク評価を行うことができます。定期的な血液検査と生活習慣の改善(食事・運動)で、心血管疾患を予防しましょう!

7. 外来予約はこちら

脂質(中性脂肪)

1. 検査の目的

脂質検査(脂質異常)は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の量を測定し、動脈硬化や心血管疾患リスクを確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 中性脂肪 | 30~149mg/dl | 30~149 | 本来なら身体のエネルギー源となりますが、血中で多くなりすぎると、動脈硬化を進める可能性があります。太り過ぎや食べ過ぎ、アルコールの飲み過ぎ、運動不足によって高い数値が出ることがあります。 |

表は横にスクロールします

| 所見 (診断名) |

意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~29 | 異常値 | バランスの良い食事を心がけましょう。 |

| 30~149 | 異常なし | |

| 150~299 | 境界域 | |

| 300~499 | 要注意 | 生活習慣の改善に取り組みましょう。 |

| 500~ | 異常値 | 外来を受診して精密検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 身体のエネルギー源となっています。✅ 血中で多くなりすぎると、動脈硬化を進める可能性があります。

✅ 炭水化物や糖質を多く含む菓子類や飲み物・アルコールの摂取で高くなり、生成された中性脂肪が肝臓に蓄積することで脂肪肝となります。

✅ 1000mg/dl以上の非常に高い状態の場合は急性膵炎が起こる可能性が非常に高くなります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹適正体重を目指しましょう。🔹食べすぎに気を付けましょう。

🔹適度な運動に取り組ましょう。

🔹適切な飲酒習慣(1日1合未満、休肝日の設定) にしましょう。

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

メタボリックシンドローム、心筋梗塞・脳梗塞・動脈硬化のリスク評価を行うことができます。定期的な血液検査と生活習慣の改善(食事・運動)で、心血管疾患を予防しましょう!

7. 外来予約はこちら

糖代謝

1. 検査の目的

体内のブドウ糖(グルコース)が正常に使われているかを確認し、糖尿病や血糖異常を発見するために検査を行います。2. 検査方法

✅ 採血✅ 尿

3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| 尿糖 | - |

| 空腹時血糖 | 70~99 |

| HbA1c | ~5.5 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖が69以下 | 空腹時血糖が低値の状態。 | 再度空腹状態で検査を受けることをお勧めします。 |

| 空腹時血糖が110以上 | 空腹時血糖が高値の状態。 | 食生活に注意して適度な運動をするように心がけ、年に1回の検査をうけてください。 |

| HbA1cが6.0~6.4 | HbA1cがやや高い状態。 | 放置すると糖尿病になる可能性がありますので、生活習慣を改善し年に1回の検査を受けてください。 |

| 尿糖が+以上・空腹時血糖126以上・HbA1cが6.5以上 | 糖代謝異常が考えられる状態。 | 外来を受診してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 当院外来または糖尿病外来を受診しご相談ください。5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹 採血実施の際に前回の食事から10時間経過していなかった場合は、食事の影響で数値が上がっている可能性もあります。空腹状態で再検査を受けてください。🔹治療等が必要となった場合は、医師の指示に従ってください。

🔹有酸素運動や筋肉トレーニングなどを行い、体内の糖の利用率を高めましょう。

🔹血糖値を必要以上に上昇させないよう、野菜から食べるようにしましょう。

🔹炭水化物、食物繊維類、たんぱく質類をバランスよく組み合わせた食生活を心がけましょう。

🔹禁煙をお勧めします。

6. まとめ

糖尿病を発見し、生活習慣病・動脈硬化のリスク評価を行うために大切な検査です。予防するために定期的に検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

肝機能(AST)

1. 検査の目的

肝臓の病気(肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がんなど)リスクを評価するために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| AST | 30U/l以下 | 30以下 | 体の蛋白質を構成するアミノ酸をつくるのに必要な酵素で、体のあらゆるところにありますが、特に肝臓に多く含まれます。また、ASTは心臓や筋肉にも多く含まれます。従って、AST・ALTともに高いときは肝臓の障害が疑われます。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0~30 | 異常なし | |

| 31~35 | 境界域 | |

| 36~50 | 要注意 | 年1回の検査を受けてください。 |

| 51~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 肝細胞と心筋、骨格筋に含まれる酵素で、肝臓に障害がある場合に血液中に漏れ出てきます。✅ 筋肉痛を感じるほどの筋トレを行った場合はASTとともにCK(CPK)も高値となる場合もあります。

✅ ASTがALTより高値の場合は急性肝炎やアルコール性肝炎等が疑われます。

✅ 異常値の場合は肝炎や肝硬変などの可能性があるため、外来を受診して採血検査・腹部超音波検査を受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹適度な運動をしましょう。🔹適切な飲酒習慣(1日1合未満、休肝日の設定) にしましょう。

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

肝臓は自覚症状が出にくいため、定期的な血液検査でチェックを心がけましょう。異常であると診断された場合は再採血や腹部超音波検査等で疾患が隠れていないか確認し、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

肝機能(ALT)

1. 検査の目的

肝臓の病気(肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がんなど)リスクを評価するために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| ALT | 30U/l以下 | 30以下 | 体の蛋白質を構成するアミノ酸をつくるのに必要な酵素で、体のあらゆるところにありますが、特に肝臓に多く含まれます。また、ASTは心臓や筋肉にも多く含まれます。従って、AST・ALTともに高いときは肝臓の障害が疑われます。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0~30 | 異常なし | |

| 31~40 | 境界域 | |

| 41~50 | 要注意 | 年1回の検査を受けてください。 |

| 51~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 肝臓のみに多く含まれる酵素で、肝臓に障害がある場合に血液中に漏れ出てきます。✅ ALTがASTより高値の場合は慢性肝炎・脂肪肝などの慢性的なダメージによる疾患が疑われます。

✅ 異常値の場合は脂肪肝や慢性肝炎の可能性があるため、外来を受診して採血検査・腹部超音波検査を受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹適度な運動を心がけましょう。🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

肝臓は現症状が出にくいため、定期的な血液検査でチェックを心がけましょう。異常であると診断された場合は詳細な血液検査や腹部超音波検査などで疾患が隠れていないか確認し、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

肝機能(γGTP)

1. 検査の目的

肝臓の病気(肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がんなど)リスクを評価するために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| γGTP | 50U/l以下 | 0~50 | 肝臓や胆道系に障害があると数値が高くなります。特にアルコールの飲み過ぎや肥満により高値を示します。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0~50 | 異常なし | |

| 51~80 | 境界域 | |

| 81~100 | 要注意 | 年1回の検査を受けてください。 |

| 101~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 40〜200U/Lの場合でも肝炎・脂肪肝・肝腫瘍の可能性があります。✅ 異常値の場合ではアルコール性肝炎・薬剤性肝障害・胆のう炎・肝内胆汁うっ滞などの疾患を疑います。

✅ アルコール摂取による高値の場合は、節酒により急激に改善することがあります。

✅ 異常値の場合は外来を受診して採血検査・腹部超音波検査を受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹適度な運動を心がけましょう。🔹適切な飲酒習慣(1日1合未満、休肝日の設定) にしましょう。

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。

6. まとめ

肝臓は自覚症状が出にくいため、定期的な血液検査でチェックを心がけましょう。異常であると診断された場合は再採血や超音波検査等で疾患が隠れていないか確認し、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

肝機能(ALP)

1. 検査の目的

肝臓や胆道の病気、骨の病気などのリスクを評価するために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| ALP | 36~118U/l | 104~338 | 肝臓や胆道系に障害があると数値が高くなります。 また、骨や甲状腺の障害でも高値となる特徴があります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~35 | 境界域 | |

| 36~118 | 異常なし | |

| 119~140 | 境界域 | |

| 141~158 | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 159~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ ALPとは胆道・骨・小腸・腎臓などに存在する酵素です。✅ ALPは胆汁とともに排出されますが、肝臓や胆道に何らかの影響で胆汁が排出されなくなると血液中に溢れてきます。

✅ 高脂肪食を摂取した直後に採血をした場合は高値となる可能性があります。

✅ 高値の場合は肝炎・肝硬変・肝臓がん、胆道疾患・骨疾患および副甲状腺機能亢進症などが疑われます。

✅ 異常値の場合は当院外来を受診して採血検査・腹部超音波検査を受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹 異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。6. まとめ

肝臓は自覚症状が出にくいため、定期的な血液検査でチェックを心がけましょう。異常であると診断された場合は再採血やCT検査等で疾患が隠れていないか確認し、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

肝機能(コリンエステラーゼ)

1. 検査の目的

肝臓の病気(肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がんなど)リスクを評価するために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| コリンエステラーゼ | 男性 245~495U/l 女性 198~452U/l |

男性 245~495 女性 198~452 |

肝臓で合成される酵素で、血清アルブミンと並行して働きます。肝硬変などの肝障害時に低下します。 |

表は横にスクロールします

男性

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~218 | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 219~230 | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 231~244 | 境界域 | |

| 245~495 | 異常なし | |

| 496~506 | 境界域 | |

| 507~ | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~160 | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 161~174 | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 175~197 | 境界域 | |

| 198~452 | 異常なし | |

| 453~475 | 境界域 | |

| 476~ | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 肝細胞のみで作られる酵素で血液中に放出されます。肝硬変など何らかの異常がある場合は、肝臓でコリンエステラーゼをつくる能力が低下するため、低値となります。✅ 糖質の代謝にも関連しているため、脂肪肝や肥満などの栄養過多の場合に高値となります。

✅ 異常値の場合は当院外来を受診して採血検査・腹部超音波検査を受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。6. まとめ

肝臓は自覚症状が出にくいため、定期的な血液検査でチェックを心がけましょう。異常であると診断された場合は再採血やCT検査等で疾患が隠れていないか確認し、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

肝機能(LDH)

1. 検査の目的

肝臓や心臓、筋肉の病気、血液疾患、悪性腫瘍などのリスクを評価するために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| LDH | 120~245U/l |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~119 | 境界域 | |

| 120~245 | 異常なし | |

| 246~296 | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 297~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 肝臓をはじめ、腎臓・心臓・赤血球などのからだのさまざまな細胞でつくられる酵素で、糖質をエネルギーに変える働きをしています。✅ 何らかの異常で臓器の一部が破壊されることにより血液中に漏れだすことで血液中の数値があがります。

✅ 肝臓・腎臓・心臓・血液・骨などの病気や悪性腫瘍でも増加することがあります。

✅ 異常値の場合は当院外来を受診して採血検査・腹部超音波検査を受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。6. まとめ

肝臓は現症状が出にくいため、定期的な血液検査でチェックを心がけましょう。異常であると診断された場合は再採血やCT検査等で疾患が隠れていないか確認し、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

蛋白(総蛋白)

1. 検査の目的

血液中のタンパク質の量を測定し、栄養状態や肝臓・腎臓の機能、免疫系の異常を確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 総蛋白 | 6.5~7.9g/dl | 6.5~7.9g/dl | 肝臓の作業能力・栄養状態のチェックができます。 肝臓疾患で減少することがあります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~6.1g/dl | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 6.2~6.4g/dl | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 6.5~7.9g/dl | 異常なし | |

| 8.0~8.3g/dl | 境界域 | |

| 8.4~g/dl | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 血清中に含まれる蛋白質の総称です。✅ さまざまな疾患で値が変動しますが、とくに蛋白質の合成に関わる肝臓や蛋白質の排出に関わる腎臓の疾患で値が大きく変動します。

✅ 総蛋白が高値の場合は脱水や慢性的な炎症・膠原病、稀ではありますが多発性骨髄腫でも認めます。

✅ 総蛋白が低い場合は肝障害・ネフローゼ症候群などの疾患が疑われます。

✅妊娠中は血漿量が増加するため、総蛋白は減少する可能性があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は当院外来を受診して精密検査を受けてください。🔹妊娠中の場合は値が変動しますので、かかりつけ産科医にご相談ください。

6. まとめ

肝臓・腎臓の病気、栄養状態、免疫異常の早期発見のために定期的に血液検査で確認をしましょう。7. 外来予約はこちら

蛋白(アルブミン)

1. 検査の目的

血液中のタンパク質の量を測定し、栄養状態や肝臓・腎臓の機能、免疫系の異常を確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| アルブミン | 3.9g/dl以上 | 3.9g/dl以上 | 蛋白の一種で、肝臓で合成されます。 この値が低くなると肝硬変・腎臓病の可能性があります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~3.6g/dl | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 3.7~3.8g/dl | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 3.9~g/dl | 正常値 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ アルブミンは血液中に存在してる蛋白(総蛋白)の中で最も多くを占める蛋白質です。✅ アルブミンは主に肝臓で作られる蛋白質で、血管内に水を保持する働きをします。

✅ 血液中のアルブミン量が低下すると血管外に水分が漏れ出てしまい、全身のむくみや腹水・胸水などの症状を引き起こします。

✅ その他疑われる疾患としては肝硬変やネフローゼ症候群などがあります。

✅ 栄養状態の評価としても検査をします。

✅ 当院外来を受診して再検査(採血)などを受ける必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は当院外来を受診して精密検査を受けてください。🔹妊娠中の場合は値が変動しますので、かかりつけ産科医にご相談ください。

6. まとめ

肝臓・腎臓の病気、栄養状態、免疫異常の早期発見のために定期的に血液検査で確認をしましょう。7. 外来予約はこちら

蛋白(A/G比)

1. 検査の目的

血液中のタンパク質の量を測定し、免疫系の異常を確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| A/G比 | 1.0~2.0 | 血清中のアルブミンとグロブリンの比率を示す数値です。 アルブミンは主に肝臓において作られるたんぱく質で、低値の場合は肝臓に問題があるか、腎臓や腸管からアルブミンが漏れ出している可能性があることを示します。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 1.20~2.20 | 異常なし |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 血中に存在する蛋白質(総蛋白)のうちのアルブミンとグロブリンの量の比率を示したものです。✅ A/G比の増加の場合は、グロブリンの大半を占める免疫グロブリンの低下が原因となっており、免疫不全の可能性があります。

✅ A/G比の低下はアルブミン減少や高度の免疫グロブリンの増加によるもが考えられます。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹 異常値の場合は当院外来を受診して精密検査を受けてください。6. まとめ

肝臓・腎臓の病気、栄養状態、免疫異常の早期発見のために定期的に血液検査で確認をしましょう。7. 外来予約はこちら

膵機能(アミラーゼ)

1. 検査の目的

膵臓膵炎や膵がん、糖尿病などの膵臓の異常を確認するために行います2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値(東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 血清アミラーゼ | 39~134U/l | 39~134 | 主に膵臓から分泌される酵素です。膵臓に異常があると値が上昇したり、極端に低くなったりします。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~38 | 所見あり | |

| 39~134 | 正常値 | |

| 135~140 | 所見あり | |

| 141~300 | 要経過観察 | 年に1回の検査で経過観察してください。 自覚症状がある場合は、外来を受診しご相談ください。 |

| 301~ | 要受診 (膵炎、膵がん、おたふくかぜ、腎不全など) |

精密検査が必要ですので外来を受診してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 膵リパーゼの測定(膵臓疾患に特異的な検査でアミラーゼよりも信頼性が高い)✅ 腹部超音波検査、CT、MRIなどの画像検査で膵臓の形態の確認

✅ 尿中アミラーゼの測定(腎排泄機能などの検査)

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹暴飲暴食を避ける、飲酒や喫煙を控える、など生活習慣の改善に取り組みましょう。🔹要受診判定の場合は精密検査について当院を受診しご相談ください。

6. まとめ

膵臓の異常は重症化しないと腹痛などの症状が出にくく、沈黙の臓器と言われています。症状がでてから疾患が発見されたときには手遅れと言われるほど進行も早いため定期的な血液検査で早期発見を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

尿酸

1. 検査の目的

腎臓の病気、代謝異常の発見のために検査を行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 尿酸 | 2.1~7.0mg/dl | 2.1~7.0 | ほとんどは尿中に排泄されますが、血液中の濃度が一定以上になった場合、痛風となる事があります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 7.1~7.9 | 所見あり | |

| ~2.0、8.0~8.9 | 要経過観察 | 年に1回の検査で経過観察してください。 |

| 9.0~ | 要受診 | 外来を受診してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 採血での再検査5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹高尿酸血症の場合は、プリン体を多く含む食物を控えるなど尿酸の原因となるものの摂取を控えましょう。🔹尿酸はアルカリ性の尿に溶けて体外に排出されやすいといわれているので、生野菜や海藻類など尿をアルカリに近づける食物の摂取を積極的にしましょう。

🔹脂っこいものなどを避け、減量に取り組みましょう。

🔹尿路結石などにも繋がりますので、水分摂取は積極的にしましょう。

🔹異常値の場合は外来を受診しご相談ください

6. まとめ

尿酸はプリン体が分解された老廃物です。水分を摂取したり、生活習慣を見直すことで数値が改善します。特に、40代以上の男性は尿酸値が高くなりやすく痛風や腎臓病のリスクとなるため、定期的な検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

腎機能(クレアチニン)

1. 検査の目的

腎臓疾患や腎不全の初期発見・進行具合の確認のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| クレアチニン | 男 1.00mg/dl以下 女 0.70mg/dl以下 |

男 1.00以下 女 0.70以下 |

体内で使用された蛋白質の老廃物の一種で、腎臓の機能が低下すると尿中への排泄が減少し、血液中に増加します。 |

男性

| 数値 | 判定 |

|---|---|

| 0.00~1.00 | 異常なし |

| 1.01~1.09 | 境界域 |

| 1.10~1.29 | 要注意 |

| 1.30~ | 異常値 |

| 数値 | 判定 |

|---|---|

| 0.00~0.70 | 異常なし |

| 0.71~0.79 | 境界域 |

| 0.8~0.99 | 要注意 |

| 1.00~ | 異常値 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ クレアチニンは腎臓で濾過されて尿に排出されるため、腎臓の機能が悪いとクレアチニンの値が上がります。✅ 腎機能が悪くなる原因として多いものは糖尿病や高血圧、慢性糸球体腎炎、多嚢胞性腎症が考えられます。

✅ 腎機能が悪くなると浮腫みや血圧の上昇などを伴うこともあります。

✅ 当院外来を受診し、詳細な血液検査や尿検査、超音波検査などを行う必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。🔹高血圧や糖尿病などを合併している場合は、高血圧や糖尿病も疑う場合は、併せての治療が必要です。

6. まとめ

腎臓病は沈黙の臓器と言われ、初期は無症状の場合が多く、最悪の場合は透析治療を行う必要がでてきます。特に高血圧・糖尿病のある人は、定期的に腎機能検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

腎機能(尿素窒素(BUN))

1. 検査の目的

腎臓疾患や腎不全の初期発見・進行具合の確認のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 尿素窒素(BUN) | 8.0~20.0mg/dl | 8~20 | 体内で使用された蛋白質の老廃物の一種で、腎臓の機能が低下すると尿中への排泄が減少し、血液中に増加します。 |

| 数値 | 判定 |

|---|---|

| ~7.9 | 境界域 |

| 8.0~20.0 | 異常なし |

| 20.1~22.0 | 要注意 |

| 22.1~ | 異常値 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 糸球体濾過量が低下すると血液中の尿素の濃度が上昇していくため、BUN(尿素窒素)が高いということは、糸球体濾過量が低下していることを意味する。✅BUN(尿素窒素)は摂取蛋白や脱水などに左右されるため、クレアチニンの方が正確に腎臓の機能を評価することができます。

✅ 腎機能が悪くなると浮腫みや血圧の上昇などを伴うこともあります。

✅ 当院外来を受診し、詳細な血液検査や尿検査、超音波検査などを行う必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。🔹高血圧や糖尿病などを合併している場合は、高血圧や糖尿病も疑う場合は、併せての治療が必要です。

6. まとめ

腎臓病は沈黙の臓器と言われ、初期は無症状の場合が多く、最悪の場合は透析治療を行う必要がでてきます。定期的な検査と生活習慣の改善で、腎臓の健康を維持しましょう。

特に高血圧・糖尿病のある人は、定期的に腎機能検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

腎機能(eGFR)

1. 検査の目的

腎臓疾患や腎不全の初期発見・進行具合の確認のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| eGFR | 60mg/min/1.73m2 | 60以上 | 腎臓の老廃物を尿へ排泄する能力を示します。低いほど腎臓の働きが悪いということになります。 |

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~44.9 | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 45.0~59.9 | 要注意 | 年1回の検査で経過観察をしてください。 |

| 60.0~ | 異常なし |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 腎臓の糸球体で1分あたりどのくらいの血液が濾過されて尿が作られているかの指標となります。✅ 血清クレアチニン値・年齢・性別から算出することができ、eGFRの値が低くなると腎臓の機能が悪くなっています。

✅ 腎臓の機能が悪くなる原因として多いものは糖尿病や高血圧、慢性糸球体腎炎、多嚢胞性腎症が考えられます。

✅ 腎機能が悪くなると浮腫みや血圧の上昇などを伴うこともあります。

✅ 当院外来を受診し、採血検査や超音波検査、原因疾患の究明などを行う必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。CTについては大手町・新宿にて受けることが可能です。🔹高血圧や糖尿病も疑う場合は、併せての治療が必要です。。

6. まとめ

腎臓病は沈黙の臓器と言われ、初期は無症状の場合が多く、最悪の場合は透析治療を行う必要がでてきます。定期的な検査と生活習慣の改善で、腎臓の健康を維持しましょう。

特に高血圧・糖尿病のある人は、定期的に腎機能検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

腎機能(ナトリウム)

1. 検査の目的

腎臓疾患や腎不全の初期発見・進行具合の確認のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| ナトリウム | 135~145 | 135~145 | 血液中の電解質のバランスを調べます。血中の電解質濃度に変化が生じた場合、腎機能やホルモンのはたらきに異常が発生している可能性があります。 |

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~129 | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 130~134 | 境界域 | |

| 135~145 | 異常なし | |

| 146~155 | 境界域 | |

| 156~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 血清ナトリウムは血漿の浸透圧を決定する主な要因で、血清ナトリウムを計測すると体液の浸透圧を知ることができます。✅ 高ナトリウム血症の原因として、尿崩症や飲水制限・下痢などが考えられますが、進行すると意識障害を起こす可能性があります。

✅ 低ナトリウム血症の原因として、利尿薬の使用や浮腫性疾患(うっ血性心不全・肝硬変)などが考えられ、浮腫みや尿量の変化を認めます。

✅ 当院外来を受診し、採血検査などで原因疾患の究明などを行う必要があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。🔹水分摂取の過多や不足によって引き起こされることもあるため、水分量は適切にしましょう。

🔹高ナトリウム血症は塩分の過剰摂取などでも引き起こされるため、適切な塩分摂取にしましょう。

🔹低ナトリウム血症は塩分の摂取不足や重度の嘔吐や下痢などでも引き起こされるため、症状がある場合は当院外来を受診してください。

6. まとめ

体内の水分バランスや、腎臓、内分泌系の疾患の診断を行うことができます。自覚症状がある場合、不安な場合は受診し検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

腎機能(カリウム)

1. 検査の目的

腎臓疾患や腎不全の初期発見・進行具合の確認のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| カリウム | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 血液中の電解質のバランスを調べます。血中の電解質濃度に変化が生じた場合、腎機能やホルモンのはたらきに異常が発生している可能性があります。 |

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~2.9 | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 3.0~3.4 | 境界域 | |

| 3.5~5.0 | 異常なし | |

| 5.1~5.5 | 境界域 | |

| 5.6~ | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 症状は筋や神経に出やすく、高カリウム血症の場合は痺れ感、脱力感、心電図変化や最悪の場合は不整脈を引き起こし重篤な状態になる可能性があります。✅ 低カリウム血症の場合は、筋力の低下、筋肉の麻痺、腸閉塞などがあり、その中でも呼吸筋麻痺になると重篤な状態になる可能性があります。

✅ 重篤な状況になる可能性もありますので、早急に当院外来を受診してください。検査および治療が必要な可能性があります。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。🔹高値となる薬剤(カリウム製剤、抗アルドステロン薬、β遮断薬など)の内服で高値となることがありますので、高めの場合は主治医にご相談ください。

🔹多量飲酒や下痢・嘔吐により低カリウム血症になる可能性があります。

6. まとめ

血清カリウムの結果によって様々疾患を見つけることができます。定期的な腎機能検査を行いましょう。7. 外来予約はこちら

腎機能(クロール)

1. 検査の目的

腎臓疾患や腎不全の初期発見・進行具合の確認のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) |

この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| クロール | 98~108 | 98~108 | 血液中の電解質のバランスを調べます。血中の電解質濃度に変化が生じた場合、腎機能やホルモンのはたらきに異常が発生している可能性があります。 |

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~90 | 異常値 | 外来を受診し再検査(採血)を受けてください。 |

| 91~97 | 境界域 | |

| 98~108 | 異常なし | |

| 109~ | 境界域 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ クロールは細胞外液に存在する最も多い陰イオンのため、塩素基平衡の異常を発見することができます。✅ 異常値の場合は当院外来を受診し、採血検査などで再検査をしてください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹異常値の場合は、当院外来を早めに受診しましょう。🔹高値の場合は、下痢などの水分喪失による脱水の可能性があります。

🔹低値の場合は利尿剤などの影響も考えられますので、かかりつけ医にご相談ください。

6. まとめ

血清クロール値は、水分の摂取量や腎臓の機能、または呼吸状態などと密接に関連しており、初期段階で原因を特定するために重要です。定期的に検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

免疫学

1. 検査の目的

感染症の診断をするために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| CRP | 0.00~0.30 | 体の中で炎症が起こっているかを調べる検査で異常がない状態 |

| RF定量 | 0~15 | 関節リウマチの検査で異常がない状態 |

| ASO (ASLO) |

0~239 | A群β溶連菌が産生するストレプトリジンO(ASO)に対する抗体を検出する検査で異常がない状態 |

CRP

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0.31~0.99 | 軽度所見あり。 体の中で炎症が起こっていることが考えられる状態 |

発熱や関節の腫れ、熱感等の症状がある場合は 内科外来受診が必要 |

| 1.00~ | 体の中で炎症が起こっている可能性が高い状態 | 内科外来受診が必要 |

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 16~100 | 軽度所見あり。 リウマチの症状が出現する可能性がある |

リウマチの可能性があるため、年に1回の経過観察が必要。 関節の痛みや晴れ等の症状が出現した際は、 内科または膠原病内科、リウマチ内科へ受診が必要 |

| 1.00~ | 体の中で炎症が起こっている可能性が高い状態 | 内科外来受診が必要 |

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 240~ | 溶連菌感染が疑われる、または以前溶連菌に感染した可能性がある状態。 一般的に溶血性連鎖球菌感染後1週間ころよりASOは上昇し始め、3~5週間目にピークに達する。 感染から2ヶ月後からASOが下降し始め、感染から約2~3ヶ月で感染前の抗体に戻るとされている |

発熱や関節の腫れ、熱感等の症状がある場合は 内科外来受診が必要 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

CRP✅ 外来を受診してください。医師の判断により採血検査の再検査を受けて頂く場合があります。再検査し、数値の推移で一時的な上昇なのか慢性的な上昇なのか等を確認します。

✅️ 再検査でも上昇が見られた場合は原因を特定するための検査が必要です。医師の判断により詳細な採血検査、超音波検査等の画像検査を実施する場合があります。

RF定量

✅ 外来を受診してください。医師の判断により採血検査の再検査を受けて頂く場合があります。

✅️ 関節の腫れや熱感、手のこわばりなどの自覚症状を確認します。

ASO(ASLO)

✅️ 外来を受診し、溶連菌に感染しているかの確認をする必要があります

✅️ 感染が確認された場合は医師の判断により治療が開始されます

いずれも医師より健診結果に応じてご案内いたします。上記対応は当院でも対応可能ですので、気になる方やご希望の方はお気軽にご相談ください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹発熱やだるさ、関節の痛みや腫れ等の症状がないか注意して生活しましょう。症状がある場合は外来受診をお勧めします。🔹D判定の場合は早めに外来を受診してください。当院の外来でも対応が可能です。

6. まとめ

免疫系検査の異常は、さまざまな病気と関係するため、検査結果や症状に応じて適切な検査を行いましょう。7. 外来予約はこちら

NT-proBNP

1. 検査の目的

心不全の診断のために行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| NT-proBNP | 125以下 | - | 心臓から分泌されるホルモンの一種で、心臓の機能が低下して心臓への負担が大きくなるほど数値が高くなります。心電図に現れていない心不全の危険度を知る目安となります。 |

表は横にスクロールします

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 126~400 | 軽度の心不全の可能性がある | 何らかの自覚症状がある場合は外来を受診してください。 |

| 401~ | 治療対象となる心不全である可能性がある | 外来を受診し、精密検査を受けることをお勧めします。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 循環器内科をご受診のうえ、精密検査についてご相談ください。5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹高血圧や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病を認める場合は、バランスの良い食事や適度な運動を心がけるなど生活習慣に注意することも必要です。🔹禁煙をお勧めします。

🔹治療等が必要となった場合は、医師の指示に従ってください。

6. まとめ

心不全があり、進行度が高いほどNT-proBNP値も高くなります。特に高血圧や糖尿病、動脈硬化がある人は、心臓への負担が増加しやすいため定期的に評価し必要であれば精密検査を行いましょう。

7. 外来予約はこちら

腫瘍マーカー

1. 検査の目的

血液などに含まれる特定の物質(腫瘍マーカー)を測定することで、がんの有無や進行度を確認します2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| CEA | 5.0以下 |

| CA19-9 | 37.0以下 |

| AFP | 10.0以下 |

| CA125 | 35.0以下 |

| シフラ | 3.5以下 |

| SCC抗原 | 1.5以下 |

| NSE | 16.3以下 |

| エラスターゼ1 | 300以下 |

| SPan-1 | 30.0以下 |

| PIVKAⅡ | 39以下 |

| CA15-3 | 31.3以下 |

| BCA225 | 159以下 |

| SLX | 239以下 |

| DUPAN-2 | 150以下 |

| PSA-F/T比 | 26.0以下 |

| PSA | 64歳以下 3.00ng/㎖以下 65~69歳 3.50ng/㎖以下 70歳以上 4.00ng/㎖以下 |

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 数値 | この検査でわかること | 注意点・対策 |

|---|---|---|---|

| CEA | 5.1~ | 大腸がん、胃がんなどの消化器がんを はじめ、肺がん、乳がん、甲状腺がん、卵巣がんなどで上昇します。がん以外の疾患では、肝硬変、慢性肝炎、胃潰瘍、肺気腫などで上昇することがあります。 | |

| CA19-9 | 37.1~ | 膵がん、胆嚢・胆管がんで特に上昇しますが、胃、唾液腺、気管支、 前立腺、結腸、直腸、子宮内膜のがんでも上昇します。がん以外の 疾患では、急性・慢性膵炎、慢性肝炎、肝硬変、胆管閉塞、糖尿病などで上昇することがあります。 | |

| AFP | 10.1~ | 肝臓がんで高値を示します。肝炎や肝硬変などがん以外の肝疾患などでも高値を示します。 | |

| CA125 | 35.1~ | 卵巣がんで特に上昇します。他のがんでは、肝がん、胆嚢がん、膵がん、子宮内膜がん、胃がんなどで上昇します。がん以外の疾患で は、卵巣・子宮の良性疾患、腹膜炎、胸膜炎や月経時・妊娠初期に も上昇します。 | |

| シフラ | 3.6~ | 肺がん(特に扁平上皮がん)で高値を示します。腺がんや大細胞がんでも上昇することがありますが、扁平上皮がんほど顕著ではありません。肺がん以外では、食道がん、胃がん、卵巣がんなどでも上昇します。がん以外の疾患では肺炎でも上昇します。 | |

| SCC抗原 | 1.6~ | 扁平上皮がんで陽性率が高く、子宮がん、肺がん、皮膚がん、食道 がん、膀胱がんなどで上昇します。がん以外の疾患では、アトピー 性皮膚炎、気管支炎、結核、腎不全、人工透析患者などでも上昇することがあります | |

| NSE | 16.4~ | 肺小細胞がん、神経芽細胞腫、褐色細胞腫、甲状腺髄様がんなどで高値となります。病状が進行すると上昇します。肺小細胞がんで60~80%、小児の神経芽細胞腫で70~80%の陽性率を示すことがあります。 | |

| エラスターゼ1 | 301~ | 膵臓に含まれる量が最も多く、膵がんや急性・慢性膵炎の場合に高値となります。膵がんでは陽性率が約70%といわれています。 | |

| SPan-1 | 30.1~ | 糖鎖抗原の一種で、消化器がん、特に膵・胆道がんで高い陽性率を示します。膵がん(80%)、胆道がん(70%)、肝がん(50~60%)、胃がん・大腸がん(10~30%)などの陽性率が報告されています。 | ご心配の場合は当院外来を受診し、医師とご相談ください。 |

| PIVKAⅡ | 40~ | 肝臓がん(肝細胞がん、 転移性肝がん)で上昇します。がん以外の疾患では肝炎や肝硬変でも上昇することがあります。また、ビタミンKの欠乏症、ビタミンK拮抗薬の使用でも上昇します。 | 一部生活習慣に起因するものもあります。生活習慣を見直しましょう。 |

| CA15-3 | 31.4~ | 乳がんなどで上昇します。乳がんの代表的腫瘍マーカーといわれています。原発性乳がんと比較すると、転移性乳がんや進行性乳がんで高い陽性率を示します。 | |

| BCA225 | 160~ | 乳がん(特に再発・転移性乳がん患者)で高値を示します。また、良性の腫瘍では高値を示すことが少ないため、治療の経過観察に用いられることが多いです。 | |

| SLX | 240~ | 血液中に含まれる「SLX(シアリルLex-i抗原)」という物質の量を調べる検査です。肺がんの一種である肺腺がん、卵巣がん、すい臓がんなどで上昇します。がん以外の疾患は肺線維症、気管支拡張症など呼吸器系の慢性疾患でも上昇することがあります。 | |

| DUPAN-2 | 151~ | 膵がん関連糖蛋白抗原の一種で、消化器がん、特に膵・胆道系がん、肝がんに対して疾患特異性が高く、腫瘍径の小さい膵がんの検出にも有用です。 | |

| PSA-F/T比 | 26.1~ | PSA F/T比とは「遊離型(フリー)PSA;F」が「総PSA(遊離型と結合型のトータル;T)」に占める割合(%)を表した数値です。一般的に、F/T比が低い場合には前立腺がんの確率が高くなり、F/T比が高い場合には前立腺肥大症などの確率が高くなるといわれています。PSAは、前立腺がん以外の前立腺肥大症や前立腺炎でも値が上昇するため、診断がつかない場合に鑑別のために実施することが多い検査です。 | |

| PSA | 64歳以下 3.01ng/㎖~ 65~69歳 3.51ng/㎖~ 70歳以上 4.01ng/㎖~ |

前立腺に特異的にみられる、腫瘍マーカーで、前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎で高値を示します。50歳以上の方に有効な検査です。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 医師の判断により、採血での再検査やより詳細な検査、画像検査(超音波検査、CT、MRI)などを実施する可能性があります。✅️ いずれも医師の判断により健診結果に応じて再検査のご案内いたします。当院でも対応可能ですので、気になる方やご希望の方はお気軽にご相談ください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹所見があった場合は当院外来を受診しご相談ください。🔹がんは乱れた食事や運動不足、過度な飲酒、喫煙等がリスクになるものもあります。禁煙、節酒をし適度な運動を心がけるなど生活習慣の見直しをしましょう。

6. まとめ

臓器により腫瘍マーカーの種類が異なります。あくまでも腫瘍マーカー単独では補助診断のため確定診断はできません。CTなどの画像検査も併用しましょう。

7. 外来予約はこちら

肝炎ウィルス検査

1. 検査の目的

B型肝炎(HBV)やC型肝炎(HCV)などのウイルス感染や抗体の有無を調べます。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 意味・原因 |

|---|---|---|

| HBs抗体 (B型肝炎) |

(-) | B型肝炎ウィルスを保有していない状態 |

| HBs抗体 (B型肝炎) |

(-) | B型肝炎に過去感染したことがない、免疫がない状態 |

| HCV抗体 (C型肝炎) |

(-) | C型肝炎に過去感染したことがない状態 |

HBs抗原

表は横にスクロールします

| 数値 | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| (±) | B型肝炎に感染している可能性がある状態 | 内科または消化器内科外来を受診が必要 |

| (+)(2+)(3+)(4+)(5+) | B型肝炎に感染している可能性が高い状態 | 内科または消化器内科外来を受診が必要 |

表は横にスクロールします

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| (±) | B型肝炎に過去の感染したことがあるまたはB型肝炎ワクチンの接種歴があり、免疫を獲得している可能性がある状態 | B型肝炎の感染歴があり、治癒しているまたはB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は受診の必要はないがどちらも該当がなければ、内科または消化器内科外来の受診が必要 |

| (+) | B型肝炎に過去の感染したことがあるまたはB型肝炎ワクチンの接種歴があり、免疫を獲得している可能性が高い状態 | B型肝炎の感染歴があり、治癒しているまたはB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は受診の必要はないがどちらも該当がなければ、内科または消化器内科外来の受診が必要 |

表は横にスクロールします

| 数値 | 判定 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| (±) | C型肝炎に過去の感染したことがある可能性がある状態 | 過去の感染により肝炎ウイルスに対する免疫ができている可能性がある状態。心当たりがない場合は内科または消化器内科の受診がお勧め |

| (+) | C型肝炎に過去の感染したことがある可能性が高い状態 | 過去の感染により肝炎ウイルスに対する免疫ができている可能性が高い状態。心当たりがない場合は内科または消化器内科の受診がお勧め |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

HBs抗原✅️ 内科または消化器内科外来を受診してください。医師の判断で治療を開始します。

HCV抗体

✅️ 過去の感染により肝炎ウイルスに対する免疫ができている可能性があります。心当たりがない場合は内科または消化器内科を受診してください。

HBs抗体

✅ B型肝炎の感染歴があり、治癒しているまたはB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は受診の必要はないがどちらも該当がなければ、内科または消化器内科外来の受診をしてください。

✅️ B型肝炎の感染歴やワクチン接種歴がない場合は医師の判断で追加検査を実施する可能性があります。 上記対応は当院でも対応可能ですので、気になる方やご希望の方はお気軽にご相談ください。

5. 検査結果を受けた後の注意点

B型・C型肝炎ウイルスは、感染した人との血液と血液の直接接触や、精液や膣分泌液によって感染します。不特定多数との性交渉を控け、コンドームを適切に使用しましょう。6. まとめ

抗原検査により現在の感染を、抗体検査により過去もしくは現在の感染を確認することができます。B型・C型肝炎は早期発見と適切な治療で進行を抑えることができるため、定期的に検査を行うようにしましょう。

7. 外来予約はこちら

梅毒反応

1. 検査の目的

梅毒トレポネーマという細菌による感染症「梅毒」の感染を確認するため検査を行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 意味・原因 |

|---|---|---|

| TPHA | (-) | 梅毒に過去かかったことがない状態です。 |

| RPR | (-) | 梅毒に現在かかっていない状態です。 |

表は横にスクロールします

| RPR(抗原) | TPHA(抗体) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|---|

| (-) | (±)(+)以上 | 梅毒の治癒後 | |

| (±)(+)以上 | (-) | 梅毒感染の初期の可能性もしくは生物学的偽陽性 | 早めに泌尿器科、婦人科受診が必要 |

| (±)(+)以上 | (±)(+)以上 | 梅毒感染 | 早めに泌尿器科、婦人科受診が必要 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 医師の判断により、さらなる検査や抗菌薬による治療を行います5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹感染経路は、感染部位と粘膜や皮膚の直接の接触で、主な感染経路は性行為です。不特定多数との性交渉を控け、コンドームを適切に使用しましょう。6. まとめ

回し飲みなどでも感染の可能性があり、近年患者数が増加しつつあります。特に固くて痛みのない小さなできもの、リンパ節の腫れなど自覚症状がある場合は検査を受けましょう。放置していると一旦できものや発疹はおさまりますが、さらに放置すると深刻な状態(心血管系・神経系の障害)になる可能性があるため早期発見、早期治療が重要です。

7. 外来予約はこちら

HIV検査

1. 検査の目的

HIV感染の有無を確認し、早期治療開始、感染拡大防止のために検査を行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 意味・原因 |

|---|---|---|

| HIV抗体 | (-) | HIVウイルスに感染したことがない状態です。 |

| HIV1抗原 | (-) | HIVウイルスに感染していない状態です。 |

表は横にスクロールします

| HIV抗原 | HIV抗体 | 状態と対応 | 注意点・対策 |

|---|---|---|---|

| (+) | (-) | HIVに感染している可能性がある状態 | 早めに泌尿器科、婦人科へ受診が必要 |

| (+) | (+) | HIVに感染している可能性がある状態 | 早めに泌尿器科、婦人科へ受診が必要 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 医師の判断により治療が開始となります5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹感染した人との血液と血液の直接接触や、精液や膣分泌液を介し感染します。不特定多数との性交渉を控け、コンドームを適切に使用しましょう。6. まとめ

HIVは初期症状がほとんどないため感染に気づきにくいですが、放置するとエイズを発症します。他の性感染症(梅毒・クラミジア・淋病など)と合併しやすく、感染リスクのある行為から一定期間後(4~8週間以上)に複合的に検査を受けることをおすすめします。

7. 外来予約はこちら

麻疹・風疹ウイルス抗体

1. 検査の目的

感染力が非常に強い麻疹・風疹の感染歴やワクチン接種歴を把握するために検査を行います。2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 意味・原因 |

|---|---|---|

| 麻疹ウイルスIgG抗体価 | 16.0以上/(+) | ワクチンを接種した、または麻疹に罹患したことがあり、抗体がある状態です。 |

| 風疹ウイルスIgG抗体価 | 8.0以上/(+) | ワクチンを接種した、または風疹に罹患したことがあり、抗体がある状態です。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 麻疹2.0未満 風疹2.0未満(-) |

抗体が陰性 | 一般外来を受診し、ワクチン接種について医師へご相談ください。 |

| 麻疹2.0~15.9 風疹2.0~7.9(±) |

抗体価は陽性だが基準値は満たしていない | 業種によってワクチン接種が必要な場合もあります。産業医の指示に従ってください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ ご心配の場合は外来を受診しワクチン接種について医師へご相談ください。当院でも相談可能です。 ✅ 特に渡航前や妊娠希望の方はワクチンの接種をご検討ください。 ✅ 母子手帳を参照していただき、ご自身の麻疹ワクチン、風疹ワクチン、MRワクチンの接種歴をご確認ください。当院受診の際は母子手帳をお持ちください。 ✅ 麻疹、風疹それぞれ2回ワクチンを接種していれば、抗体価が十分でなくても感染を予防する効果はあると言われています。2回接種したことが母子手帳などから明らかな場合は追加接種は不要です。5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹麻疹風疹の予防には手洗いうがい、マスクの着用等一般的な感染対策が有効です。6. まとめ

海外旅行前の免疫確認、妊娠希望者の風疹感染を予防し先天性風疹症候群(CRS)を防ぐためにも確認する必要があります。 ワクチンで防げる病気のため、抗体検査を受け、不足している場合はワクチン接種を検討しましょう。 当院でも接種が可能です。7. 外来予約はこちら

新型コロナウイルス抗体

1. 検査の目的

過去に新型コロナウイルスに感染したことがあるか、またはワクチン接種によって免疫が獲得されるかを確認するために検査を行います2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| 新型コロナIgG抗体価 | 0.8以上 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0.79以下 | 抗体が陰性 | 一般外来を受診し、ワクチン接種について医師へご相談ください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ ご心配の場合は外来を受診しワクチン接種について医師へご相談ください。当院でも相談可能です。5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹新型コロナウイルスの予防には手洗いうがい、マスクの着用等一般的な感染対策が有効です。6. まとめ

抗体価は時間とともに減少していきます。抗体検査は過去の感染やワクチンによる免疫獲得状況を確認するために行いますので、必要であればワクチン接種を行いましょう。

抗体価が十分にあってもCOVID19に感染する可能性はありますので、ご注意ください。

7. 外来予約はこちら

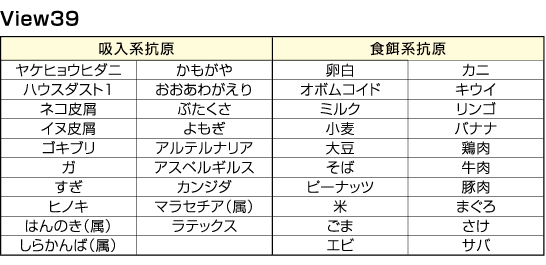

アレルギー検査

1. 検査の目的

39項目のアレルゲンに対する抗体の量を測定し、アレルゲンの特定を行います。

2. 検査方法

✅ 採血3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)0.27未満

(2)異常が見られた場合の所見とその意味

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0.27~ | 所見あり | アレルギーの可能性があります。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ご不明な点については、当院外来を受診してください。5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹 外来にて必要に応じて治療を行ってください。6. まとめ

どの物質が原因となっているのかを判断することができます。アレルゲンによっては当院の外来でそのまま治療を行うこともできるため、検査されたことがない方はぜひおすすめの血液検査です。

7. 外来予約はこちら

内分泌検査の結果の見方

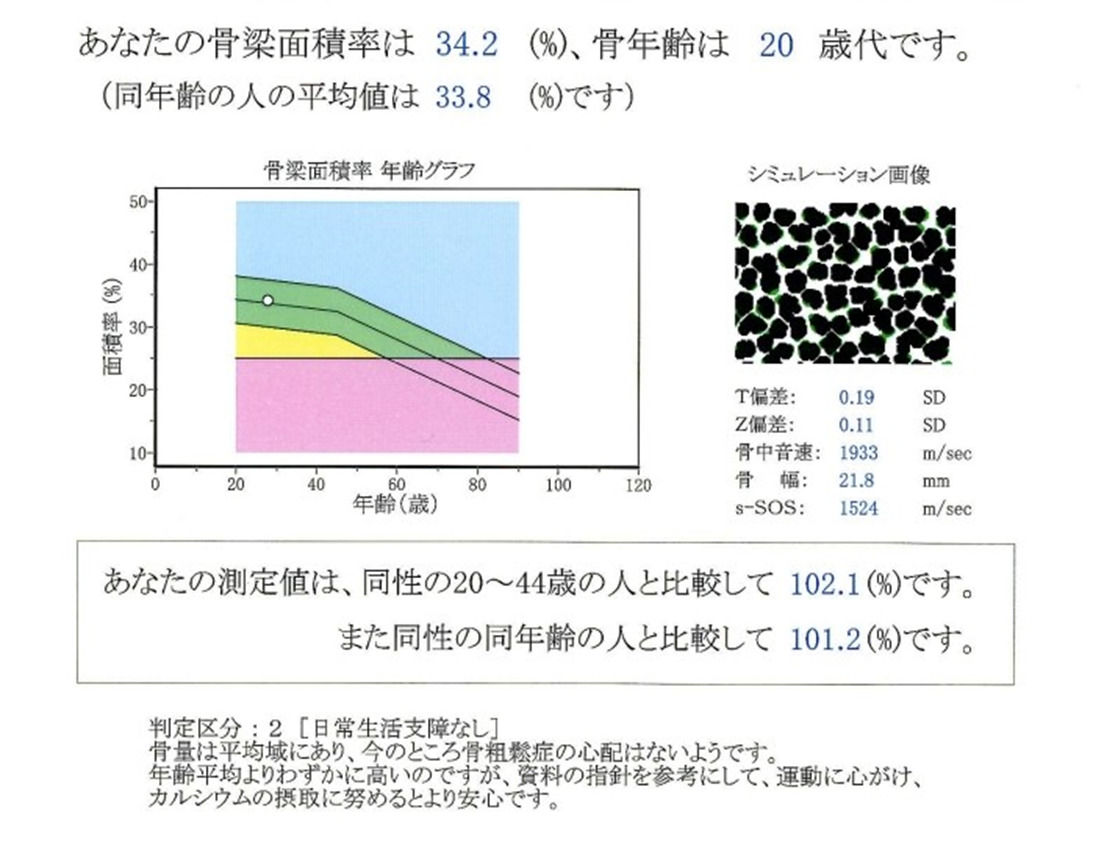

骨密度

1. 検査の目的

加齢やホルモンバランスの変化による骨の健康状態を確認するために行います。2. 検査方法

✅ 超音波法検査✅ 採血

3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)超音波法検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| 超音波法 | 異常所見なし |

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| カルシウム(Ca) | 8.6~10.2 |

| 無機リン(P) | 2.5~4.5 |

| PTH-INTACT | 10~65 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 日常生活 支障なし |

骨量は平均域にあります。 | 運動や食事内容の見直しなどを行い、骨量の維持・増加に努めましょう。 |

| 経過観察 | 骨量が平均域よりも少なく、将来骨粗鬆症になる可能性が考えられます。 | 運動や食事内容の見直しなどを行い、積極的な骨量の増加に努めましょう。1年後に骨量の再検査をしてください。 |

| 要精査 | 骨量の減少が著しいようです。 | 骨折に注意し、骨粗鬆症の可能性を考え整形外科を受診してください。 |

骨梁面積率は、踵骨の断面内での骨質部分の割合です。数値が大きいほど骨密度が高いことになります。

Z scoreは、患者の骨密度測定結果を同性、同年齢の人と比較した値です。

T scoreは、患者の骨密度測定結果を、若年者の骨密度と比較した値です。T scoreが-2.5未満の時骨粗鬆症と診断されます。

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ DEXA法(二重エネルギーX線吸収法)の骨密度検査✅ X線検査(骨折の有無の確認)

✅ 血液検査、尿検査(骨代謝マーカーの測定)

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹経過観察の場合 → 指示された期間に再検査を受けてください。🔹生活習慣の改善 →喫煙・飲酒・過度なダイエットを避け、運動や食事の見直し(カルシウム・ビタミンD・ビタミンKの積極的な摂取)、日光浴を行いましょう。

🔹要精査の場合→整形外科を受診し医師へ相談、骨折に注意しましょう。

6. まとめ

40歳以上の男女、閉経後の女性や、骨粗鬆症の疑いがある人、甲状腺機能亢進症と診断されたことがある方は特に推奨しています。気づかないうちに骨が弱くなるため、骨粗鬆症の予防・診断・治療のために重要な検査です。

生活習慣を見直すことで改善するため、検査後は医師指示に従い治療していきましょう。

7. 外来予約はこちら

甲状腺

1. 検査の目的

新陳代謝やエネルギー調整を司る甲状腺の異常を評価するために行います。2. 検査方法

✅ 血液検査✅ 超音波検査

3. 検査結果の見方

甲状腺超音波検査

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| 甲状腺 超音波検査 |

異常所見なし | 超音波を甲状腺に当てて甲状腺の状態を調べる検査です。 サイズや結節の有無などを見ることができます。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 甲状腺炎 | 甲状腺が炎症を起こして、甲状腺の組織が破壊される病気です。 | |

| 甲状腺腫 | 甲状腺にできるしこりです。 | 外来を受診してください。 |

| 甲状腺嚢胞 | 甲状腺にできるしこりです。 | 殆どは治療を必要としないものが多いです。年に1回の検査で経過観察してください。 |

| 腺腫様結節・ 腺腫様甲状腺腫 |

甲状腺に1〜数個のしこり(結節)ができる病気です。 | ほとんどは大きくなることは少ないですが、一部大きくなるものもありますので定期的な通院をして経過観察してください。 |

甲状腺ホルモン検査

【TSH】(1)正常な結果の場合(基準値)

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| TSH | 0.5~5.0 | 甲状腺から分泌されているホルモンで、新陳代謝や交感神経の働きを調節しています。バセドウ病などの甲状腺機能亢進症、橋本病(慢性甲状腺炎)などの甲状腺機能低下症や、その他の病態によって異常値になります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~0.199 | 甲状腺機能亢進症(FT4正常値の場合、潜在性甲状腺機能亢進症)の可能性があります。 | 外来を受診してください。 |

| 0.200~0.499 | 年に1回の検査で経過観察してください。 | |

| 5.001~9.999 | 年に1回の検査で経過観察してください。 | |

| 10.0~ | 甲状腺機能低下症(FT4正常値の場合、潜在性甲状腺機能低下症)の可能性があります。 | 外来を受診してください。 |

(1)正常な結果の場合(基準値)

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| FT3 | 2.3~4.0 | 甲状腺から分泌されているホルモンで、新陳代謝や交感神経の働きを調節しています。バセドウ病などの甲状腺機能亢進症、橋本病(慢性甲状腺炎)などの甲状腺機能低下症や、その他の病態によって異常値になります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~2.29 | 甲状腺機能低下症の可能性があります。 | 年に1回の検査で経過観察してください。 |

| 4.01~ | 甲状腺機能亢進症の可能性があります。 | 年に1回の検査で経過観察してください。 |

(1)正常な結果の場合(基準値)

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| FT4 | 0.9~1.7 | 甲状腺から分泌されているホルモンで、新陳代謝や交感神経の働きを調節しています。バセドウ病などの甲状腺機能亢進症、橋本病(慢性甲状腺炎)などの甲状腺機能低下症や、その他の病態によって異常値になります。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| ~0.79 | 甲状腺機能低下症の可能性があります。 | 外来を受診してください。 |

| 0.8~0.89 | 年に1回の検査で経過観察してください。 | |

| 1.71~1.8 | 年に1回の検査で経過観察してください。 | |

| 1.81~ | 甲状腺機能亢進症の可能性があります。 | 外来を受診してください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 採血:ホルモン検査、自己抗体検査、腫瘍マーカー✅ 甲状腺超音波検査

✅ 尿検査

✅ CT

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹 D判定の場合は外来を受診しましょう。当院でも検査可能です。6. まとめ

異常がある場合は投薬治療などを行います。20~40代の女性や家族歴がある方はリスクが高く、疲れやすい・体重変化・日常での自覚症状があれば一度受けてみることをお勧めします。

7. 外来予約はこちら

循環器検査の結果の見方

血管年齢

1. 検査の目的

血管の健康状態を調べるための検査です。血管の柔軟性などから動脈硬化の進行状況を確認します。2. 検査方法

✅ 血圧脈波検査(PWV/ABI検査)にて足首と上腕それぞれ血圧を測定しABIを求めます。また、脈波の伝播速度を測定し、血管の硬さを調べます。3. 検査結果の見方

(1)正常な結果の場合(基準値)表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 |

|---|---|

| ABI | 1~1.4 |

| PWV | 1399以下 |

ABI(血管のつまり)

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 0.91~0.99 | 境界域 | |

| 0.9以下 | 境界域 | 生活習慣の改善に取り組みましょう。 |

| 1.41以上 | 石灰化の疑い | 受診をしてください。 |

表は横にスクロールします

| 所見(診断名) | 意味・原因 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 1399以下 | 正常範囲 | |

| 1400~1799 | 要注意 | 生活習慣の改善に取り組みましょう。 |

| 1800以上 | 要受診 | 受診をしてください。 |

4. 要精密検査・追加検査となった場合

✅ 末梢動脈疾患・心血管疾患・脳梗塞などのリスクが高いため、当院外来を受診してください。✅ 生活習慣の改善に取り組みましょう。

✅ 必要に応じて血管エコー検査などを行います。

5. 検査結果を受けた後の注意点

🔹禁煙や脂質の高い食べ物などを控えるなど、生活習慣の改善が必要です。🔹血圧、脂質、糖代謝検査の結果も併せてご確認ください。

6. まとめ

心血管疾患のリスクが高い場合は、定期的な血管年齢の測定を検討することが推奨されます。血圧脈波検査にて所見がある場合は他の検査方法と組み合わせて評価を行い、生活習慣の改善を心がけましょう。

7. 外来予約はこちら

各院の診療時間・アクセスは

下記よりご確認ください。