2021年末時点で本邦での透析患者総数は349,700人おり、血液透析の方が約33,9万人、腹膜透析の方が約10,500人となっております。2021年における人口100万人あたりの有病率は2,786人で、国民の358.9人に1人は透析患者さんであり、日本は有病率で台湾についで世界2位と世界的に見ても多くの患者が存在する透析大国です。

血液透析を施行するためには、十分な流量のある血管を表在(皮膚に近い)に準備する必要があります。そのため、通常は動静脈シャントを作成しますが、近年は動脈表在化手術やカテーテル留置術などのシャントを伴わない形態も増加していることもあり、【バスキュラーアクセス】という表現をされるようになりました。透析大国である本邦において、バスキュラーアクセス管理は透析患者さんの生命維持およびQOL(Quality of life)向上の観点から極めて重要です。

バスキュラーアクセスにトラブルが発生すると、透析治療へ支障が生じてしまうため定期的なメンテナンスや検査を受けることが極めて重要です。

狭窄

シャント血管や人工血管内が狭くなっている状態を指します。シャントの音が弱くなっていたり、風が吹いている様な音がする、シャントスリルが弱い、不連続になる等があります。

閉塞

血栓ができたり、狭窄が進行しシャント血管が詰まってしまっている状態です。閉塞すると透析で使用できない状態ですので、バルーン拡張術(PTA)や再度作成する必要があります。主な兆候はシャント音がしないことやシャントスリルが触れないなどの症状が見られます。

感染

シャントが細菌に感染していると痛みや腫れが生じることがあります。自身の血管と人工血管によって対応は異なりますが、自身の場合、感染部を閉じ新たにシャントを作成する必要がございます。人工血管の場合、一部もしくは全てを抜去し交換します。人工血管は易感染性があり、多くの場合は人工血管移植症例に発生します。

スチール症候群

同部位への頻回穿刺による血管の劣化、狭窄後拡張等に伴うものなどによって、血管が拡張し瘤化した状態です。大きくなり破裂の危険性を伴う場合などは瘤を外科的に切除する必要があります。

静脈高血圧症

シャントのある上流(上肢)部分が狭窄や閉塞により血液の逆流やうっ血を引き起こし、腕が腫れてしまっている状態です。主にバルーンカテーテルを使用したPTA治療を行いますが、シャント閉鎖が必要になる可能性もあります。

過剰血流内シャント

シャントの過剰血流に伴う症状は、心不全、スチール症候群、静脈高血圧症(シャント肢の腫脹)、不整脈などが特徴的であり、バスキュラーアクセス血流量が2000ml/min以上で特に高拍出性心不全を生じる事があるので注意が必要です。当院ではこのような症例に対して、人工血管を用いた血流制御手術(Graft inclu-sion法)を積極的に行っています。

バスキュラーアクセス作成後の

診療・治療

Aftercare

バスキュラーアクセストラブルは非効率的な透析治療に直結するため、定期的なメンテナンスが重要です。日頃よりシャントスリル、シャント音、シャント静脈の触診や機能・形態の異常等を見逃さないように過ごして頂く事が重要です。

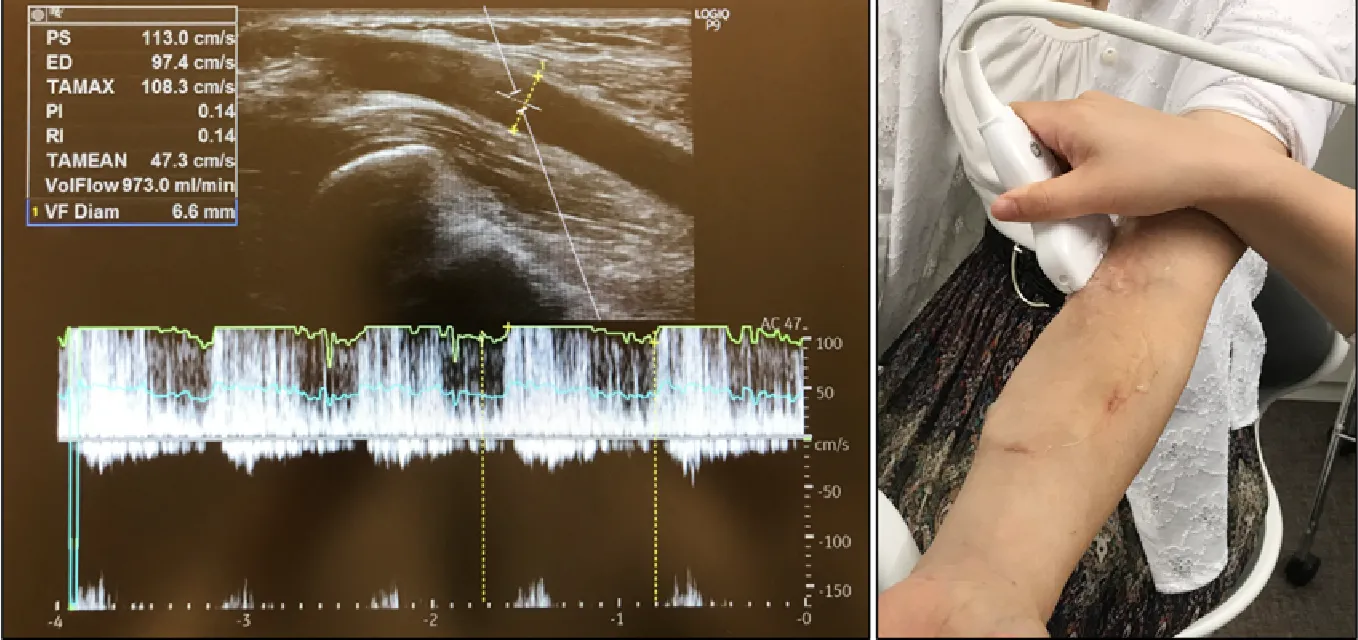

以前まで穿刺が出来ていた部分が使用できなくなった場合は、シャントが流れていても問題が発生している場合があります。3か月~6か月に1回は超音波検査を受けましょう。早期発見、早期治療がバスキュラーアクセス作成後は極めて大切です。

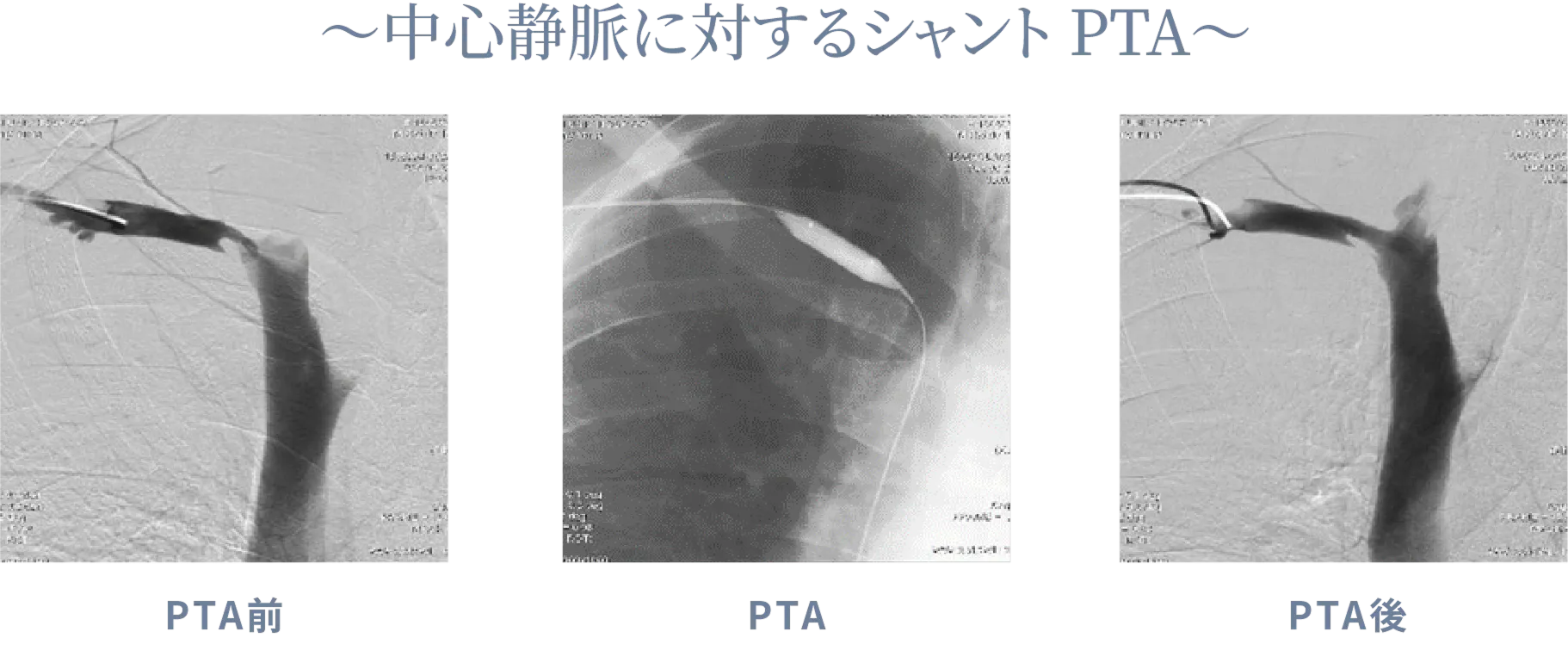

1. シャントPTA

シャントPTAとは、狭窄・閉塞したシャント血管をバルーン拡張する治療法です。シャントPTAの所用時間は20-30分程度であり、安全に施行可能です。エコー(超音波)ガイド下PTAとX線透視下PTAの2つの方法があります。それぞれの治療法に一長一短があり、適切に使い分ける事が大切です。

エコー下PTAは被爆がなく、造影剤を使用しません。単純(頻回)病変、限局性病変、閉塞病変に向いていますが、中枢病変には不向きな点があげられます。一方、X線透視下PTAは血管造影が可能であり、中枢病変にも対応可能ですが、造影剤を使用するためアレルギー患者には施行できません。

2. ステントグラフト留置術

シャントPTA治療施行にも関わらず頻回の人工血管内シャント静脈吻合部閉塞、もしくは再狭窄病変に対して、ステントグラフト治療という新しい治療法が可能です。

3. シャント造設術

透析導入時に行うシャント造設術と既存のバスキュラーアクセスが閉塞もしくは、使用不可能となった場合に行うシャント再造設術があります。可能な限り静脈を用いたシャント造設術を行うべきですが、様々な理由で静脈を用いることができないと判断した場合、人工血管を用いた造設術となります。

バスキュラーアクセス機能を可能な限り温存するためには、定期的な検査とともに必要に応じた治療介入(バルーン拡張術;シャントPTA)が極めて重要です。バスキュラーアクセスのメインテナンスは、その大半が狭窄病変に対するシャントPTAとなります。完全閉塞し再開通困難なバスキュラーアクセスは再造設する必要があります。「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイドライン」では、バスキュラーアクセス狭窄の治療条件は、狭窄率が50%以上であり、下記の臨床的医学的異常が一つ以上認められることと報告されています。

- (1)血流の低下、瘤の形成

- (2)静脈圧の上昇

- (3)再循環率の上昇

- (4)予期せぬ透析量の低下

- (5)異常な身体所見

シャントPTAは、病変に対して視診、触診、聴診、超音波検査、臨床徴候などから総合的に判断することが肝要です。PTA治療を行うにあたり、常に開存率の向上を目指して治療する必要も重要な点です。

略歴

-

2007年

東京慈恵会医科大学医学部 卒業

- NTT東日本関東病院 初期臨床研修

-

2009年

神奈川県立汐見台病院 外科

-

2010年

春日部中央総合病院 外科・心臓血管外科

-

2010年~2017年

銀座7丁目クリニック勤務(非常勤)

-

2012年

東京慈恵会医科大学附属病院 外科学講座 血管外科

-

2017年~2020年

神楽坂DSマイクリニック勤務(非常勤)

-

2023年

医療法人社団MYメディカル 総院長就任

資格

- 医学博士

- 日本外科学会専門医・指導医

- 三学会構成心臓血管外科専門医・修練指導者

- 日本脈管学会専門医外科

- 日本血管外科学会血管内治療認定医

- 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医

- 腹部ステントグラフト実施医・指導医

- SFAステントグラフト実施医

- VAIVT認定専門医

学会資料の一覧

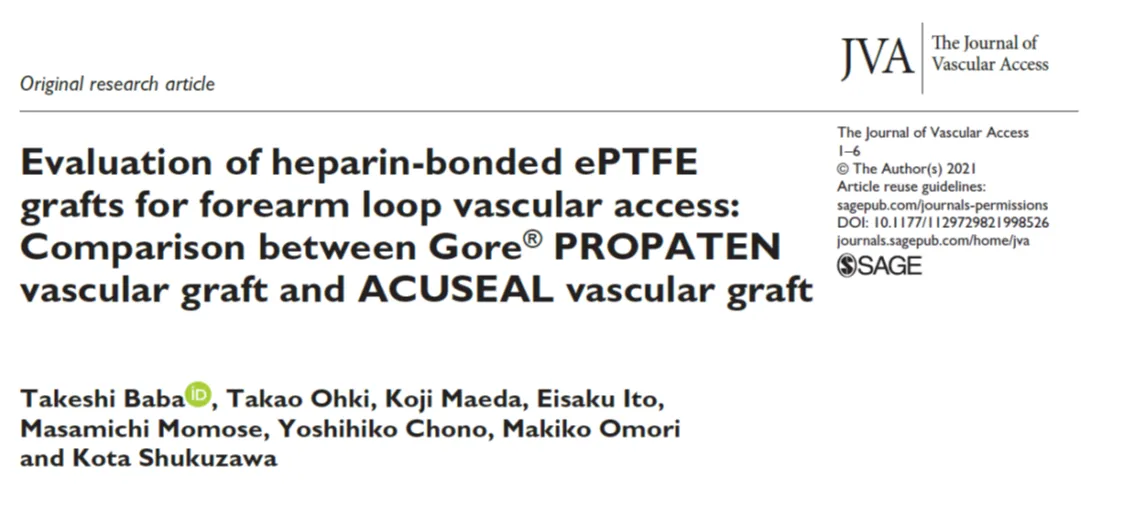

当院の馬場健総院長がこれまでに発表したバスキュラーアクセスに関する学会資料の一覧です。

第43回 日本静脈学会総会.松山

シンポジウム

- 開催日

-

- 学会/発表テーマ

- ヘパリン使用型人工血管を用いた前腕ループバスキュラーアクセスにおける中間層シリコーン有用性の評価~PropatenとAcusealの比較~

第43回 日本静脈学会総会.松山

International Session

- 開催日

-

- 学会/発表テーマ

- Evaluation of heparin-bonded ePTFE grafts for forearm loop vascular access: comparison between Gore® PROPATEN vascular graft and ACUSEAL vascular graft

- 総会資料

-

第18回 Japan endovascular

symposium.東京 シンポジウム

- 開催日

-

- 学会/発表テーマ

- Blood access

- 総会資料

-